Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

Cenni Storici

Ha sede nel Palazzo delle Canoniche vicino alla Cattedrale di San Feliciano, ad angolo tra Largo Carducci e Piazza della Repubblica, a ridosso del transetto e della navata sinistra. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

Esso conobbe un primo restauro nel 1764 ad opera dell’architetto Giuseppe Piermarini.

In quel progetto la cattedrale seicentesca viene quasi demolita all’interno quindi tutto l’apparato decorativo fu rimosso e anche all’esterno si ebbero delle modifiche infatti nello spazio aperto dove ora è l’attuale Book Shop, a fianco del campanile intorno al 1750 c’erano delle cappelline con degli altari che ovviamente oggi non esistono più perché in quell’intervento furono demolite; di una cappellina resta visibile nel pavimento una pietra tombale ora a cielo aperto.

Un altro intervento di risanamento si ebbe in seguito al violentissimo terremoto nei primi anni dell’ottocento (1832) che fece crollare per metà il campanile; per l’occasione, siccome non era abbastanza alto ed era in uno stato di degrado, si decise di rimetterlo in piedi ricostruendolo in mattoni partendo dalla base in pietra che si era salvata per circa una decina di metri; una lapide marmorea ricorda l’evento e nell’arco di contrafforte fu apposto un mattone con la data della ricostruzione.

Dal terremoto si salvò la cappellina della torre dove viveva in eremitaggio urbano Pietro Crisci diventato poi compatrono di Foligno.

Un secondo, definitivo intervento fu eseguito tra il 1923 e il 1925, su progetto dell’architetto Giorgio Sorbi; in quell’occasione si riaprirono le vecchie bifore e venne aggiunto il corpo di fabbrica terminale merlato in sostituzione delle precedenti strutture abitative che delimitavano la piazza su quel lato.

All’inizio del 900 fu Mons. Faloci Pulignani a promuovere l’idea di un Museo Diocesano nel Palazzo delle Canoniche, e l’idea ha preso forma nel corso degli anni grazie anche alla tenacia del canonico Mons. Mariano Filippini.

Il primo settore è stato inaugurato nel gennaio 2008 e attualmente conserva circa cinquanta opere provenienti dalla cattedrale e da località della Diocesi fra cui documenti di archeologia cristiana e diverse opere pittoriche eseguite nei secoli XV-XVIII ad opera di vari artisti.

Cripta

La cripta rappresenta la parte più antica della Cattedrale, anche se si può sospettare che ci siano luoghi anche più antichi, perché dalla Passio del Santo sappiamo che qui venne sepolto poiché vi era un terreno di sua proprietà; secondo la tradizione siamo alla seconda metà del III sec.

Di questi primi insediamenti ci sono resti di elementi architettonici che rappresentano un sorta di torre che si trovano dietro la sacrestia della Cattedrale.

La Cripta risale al IX secolo ed è un ambiente che nel corso dei secoli subisce varie trasformazioni, le stesse volte sono state modificate alla fine del 600 quando per costruire l’altare delle reliquie è stata sacrificato tutto l’ambiente colonnato che si estendeva nella parte posteriore.

Nel frattempo sopra questa stanza viene realizzato anche il baldacchino ligneo e tutta la macchina barocca che sarà poi finanziato grazie alla donazione della famiglia Roscioli in particolare il nipote Giuseppe Salvi Roscioli che eredita tutti gli averi dei nonni.

L’altare della cattedrale è una replica di quello Berniniano in quanto la famiglia Roscioli aveva familiarità con Urbano VIII e i Barberini e come evidenziato nella parte inferiore delle colonne c’è lo stemma dei Roscioli e dei Barberini.

Si tratta di un progetto ridotto in scala ed circa la metà di quello che si trova a San Pietro a Roma, con la differenza che quello è di bronzo e questo è di legno.

Originariamente queste volte erano a tutto sesto in quanto il presbiterio era rialzato, ora sono a sesto ribassato con delle decorazioni pittoriche che rimandano ad una tradizione paleocristiana, ma che risalgono ai primi del 900 ad opera di un pittore romano.

Tutta la cripta è stato per secoli un luogo di sepoltura dei folignati, almeno quelli della Cattedrale, i colombari dietro la sala delle reliquie sono molto più antichi e si trovano soprattutto canonici e Vescovi e persone che rivestivano un ruolo di rilievo nell’ambiente ecclesiastico, mentre nelle navate laterali, tutti i colombari realizzati nella seconda metà dell’ottocento furono destinati a luogo di sepoltura delle famiglie nobili di Foligno.

Queste tombe però ebbero vita breve perché dopo il 1870 entrò in funzione il cimitero di Santa Maria in Campis e in seguito alle nuove normative fu proibito seppellire i morti nelle chiese salvo i Vescovi che continuarono ad esservi sepolti e fra questi troviamo il Vescovo di Spello Giovanni Benedetti.

Una parte delle sepolture nobili fu seriamente danneggiata dai bombardamenti che interessarono Foligno nel 1945 e le tombe che oggi vediamo senza attestazione sono state ricostruite nel dopoguerra; tra l’altro qui fu trovata anche una bomba d’aereo inesplosa, una sua deflagrazione avrebbe in gran parte cancellato la cattedrale.

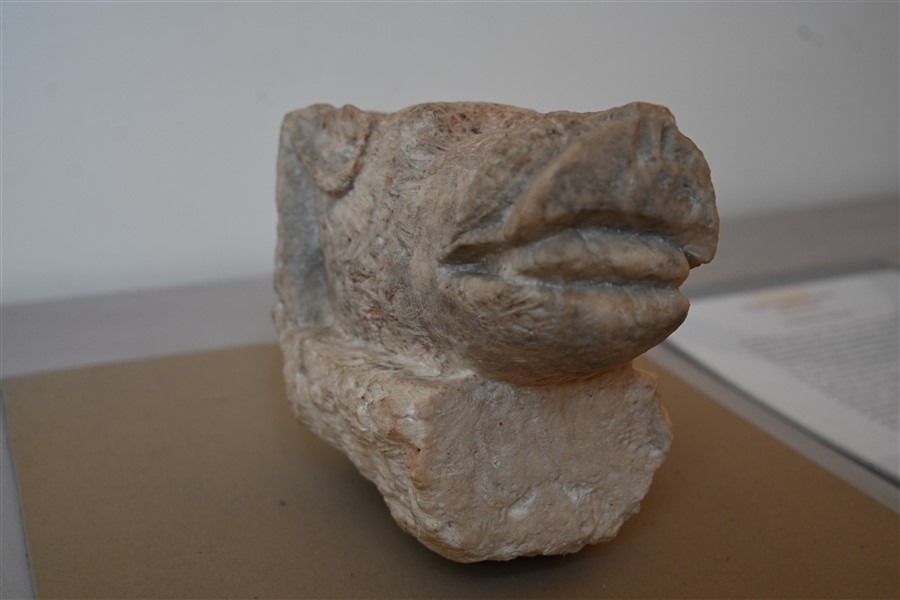

In questa cripta si trova una sorta di lapidario essenzialmente composto da Faloci Pulignani verso il 1904; il motivo per cui queste opere si trovano qui è perché il Faloci ritenne opportuno conservarle per evitarne la perdita e la dispersione quindi pensò di collocarle lungo le pareti della cripta, trattandosi di reperti interessanti che non solo erano stati recuperati durante i lavori di ristrutturazione dei primi del 900, ma erano anche frutto di recupero nel territorio della Diocesi, e alcuni di essi provengono anche da più lontano essendo di materiali non autoctoni come un leone scolpito su scoria vulcanica.

La ristrutturazione della cripta è stata finanziata da un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LAPIDARIO CRIPTA

| Base di colonna | |

|

Risalente al I sec. d. C e riutilizzata in funzione di base e di parte inferiore dell’ultima colonna nel settore destro della cripta, per renderla utilizzabile fu recisa in più parti per rendere l’originaria struttura parallelepipeda a forma cilindrica. Dalla scritta rimasta si legge: [ … ] [et Iuno]ni [Reg(inae) Min]erv[ae et] [dis d]eabus [ … ]ius M. f [Sper]atus (?) [po]suit. La dedica era a più divinità, tra le quali Giunone, Minerva. |

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

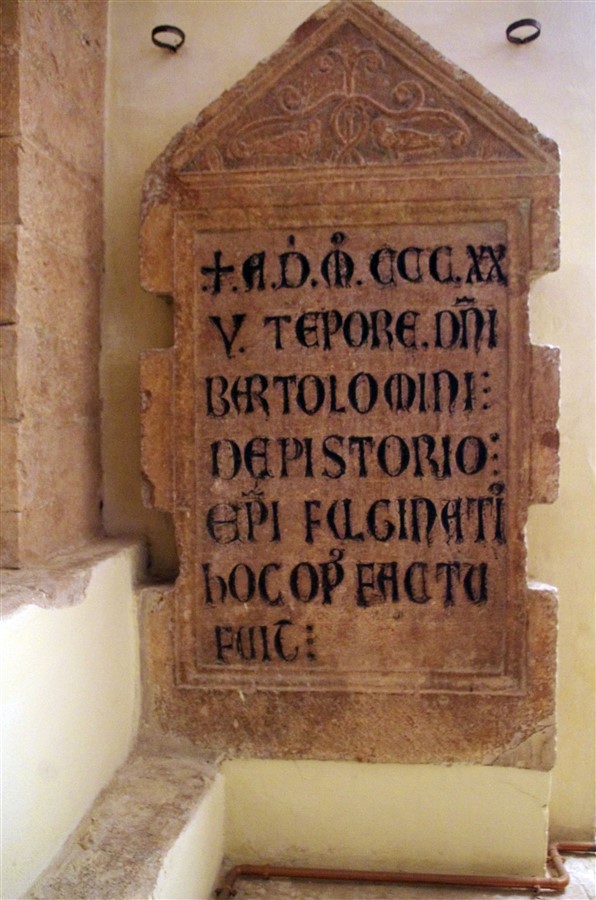

| Stele funeraria | |

|

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

La stele con iscrizione del sec. XIV, di forma quadrangolare, è sormontata da un piccolo fastigio triangolare entro il quale si dispone una piccola composizione con fiori e due colombe girate verso due piccole ceste ricolme di uva. + A(nno) D(omini) (millesimo trigentesimo vigesimo) (quinto) tempore d(o)min(i) Bartolomini de Pistorio Ep(iscop )i Fulginati hoc op(us) factu(m) fuit. L’iscrizione è stata eseguita su un’antica lastra funeraria di età romana per ricordare il recupero di un monumento antico realizzato da un vescovo agli inizi del sec. XIV forse per celebrare la sistemazione di una qualche opera edilizia. |

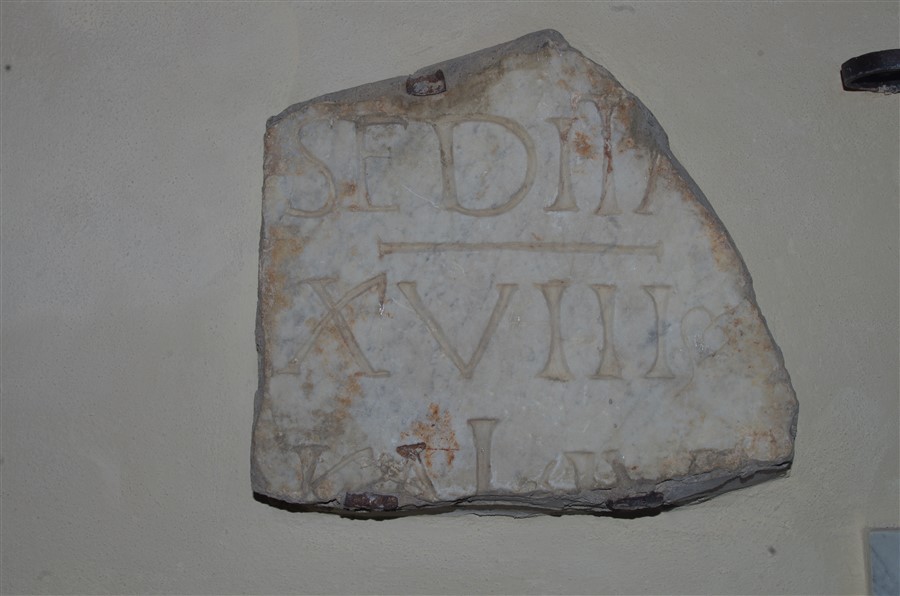

| Lastra tombale di un vescovo | |

|

Lastra frammentaria in marmo bianco realizzata tra la fine del IV e gli inizi del V, rinvenuta verso il 1918 presso la chiesa di San Valentino di Civitavecchia. Il testo è pertinente alla tomba di un vescovo e presenta la seguente iscrizione: [ … ] Sedit a[nnos … ] XVIII d[epositus (?)] Kal( endas) iu[ nias o lias ]. |

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

| Coperchio di sarcofago altomedioevale | |

|

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

Si tratta di frammenti pertinenti al coperchio di un sarcofago databili probabilmente verso il sec. VI, murati sulla parte sinistra della cripta. Recuperati presso la chiesa di San Valentino di Civitavecchia verso il 1918. Hic requ[ies]cet in pace[. .. ]. |

PRIMO PIANO

Le sale, al primo piano, attualmente non sono allestite poiché sono spazi che vengono dedicate alle esposizioni temporanee. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

Gli ambienti erano in uso dei Canonici che erano amministratori della Cattedrale comandati da un Priore ed ognuno di loro aveva un compito assegnato ben preciso; c’era chi si occupava degli aspetti economici, pubblici, religiosi, amministrativi ecc..

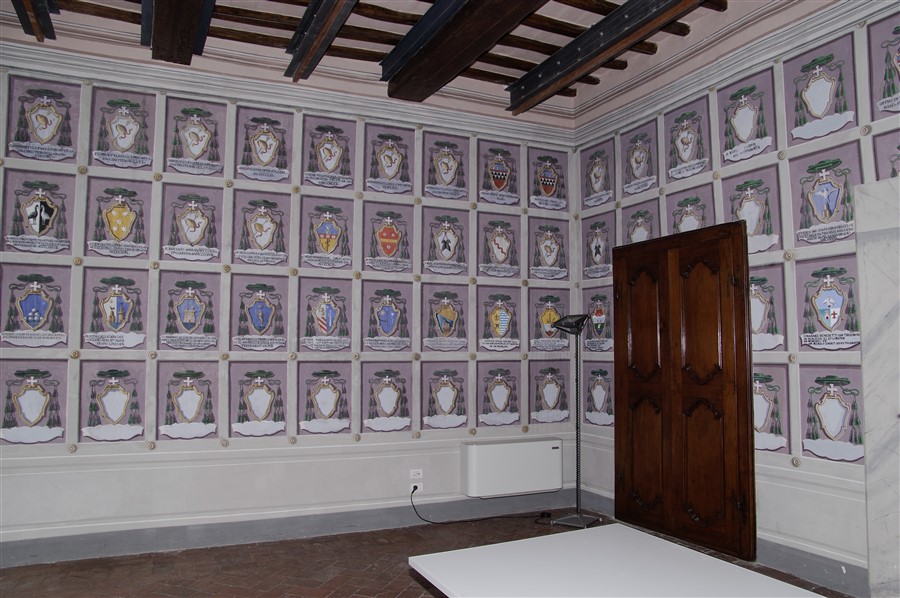

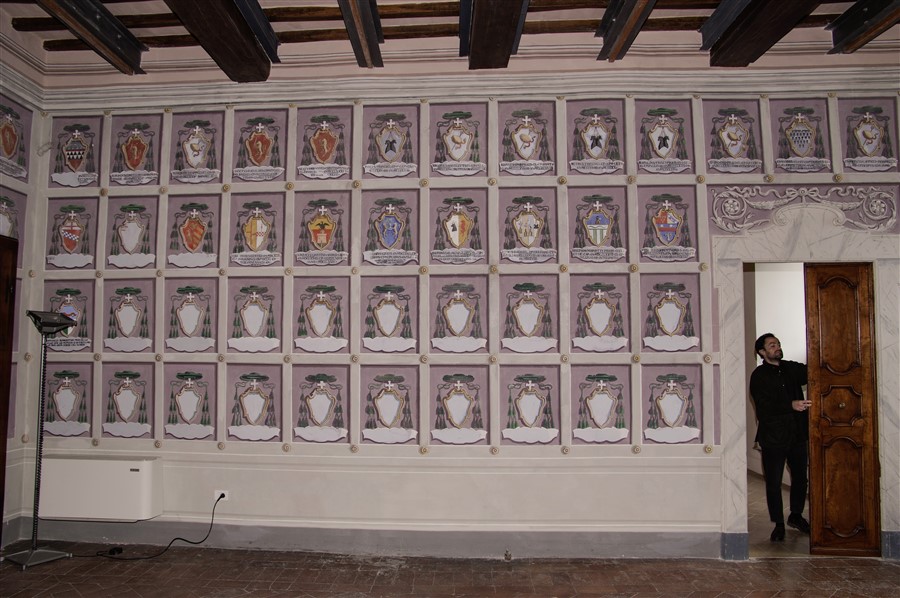

La sala più interessante è quella dove si riuniva il Capitolo della Cattedrale e dove sono presenti tutti gli stemmi dei Vescovi sia di Foligno, sia quelli nati a Foligno ma consacrati in altre città.

Interessanti sono gli ultimi fra cui il Vescovo Giovanni Benedetti, Boncristiani e il Cardinale Giuseppe Betori attualmente arcivescovo di Firenze.

L’ordine degli stemmi parte dall’alto nella parete sinistra con San Feliciano fino a scendere in ordine di tempo; numerosi sono gli stemmi con le doppie teste di cavallo emblemi della famiglia Trinci che diede alla città numerosi vescovi componenti della propria famiglia.

In basso gli stemmi vuoti sono destinati ai successivi vescovi della città.

Sempre al Primo Piano si trova la sala delle Conferenze che spesso a usata anche a scopo didattico culturale.

Il museo per sua natura ha anche come fine la diffusione della cultura e riveste anche una funzione importante nell’ambito della didattica, infatti viene dedicato un ampio spazio ad incontri con bambini e anche con ragazzi con disabilità che a contatto con le opere d’arte presentano momenti di stimolo.

Spesso accade che il loro modo di vedere le opere è particolare e permette sia a loro che agli operatori di avere un’ottica nuova e mai percepita, quindi la crescita che si ottiene è collettiva e vale per entrambi.

SECONDO PIANO

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

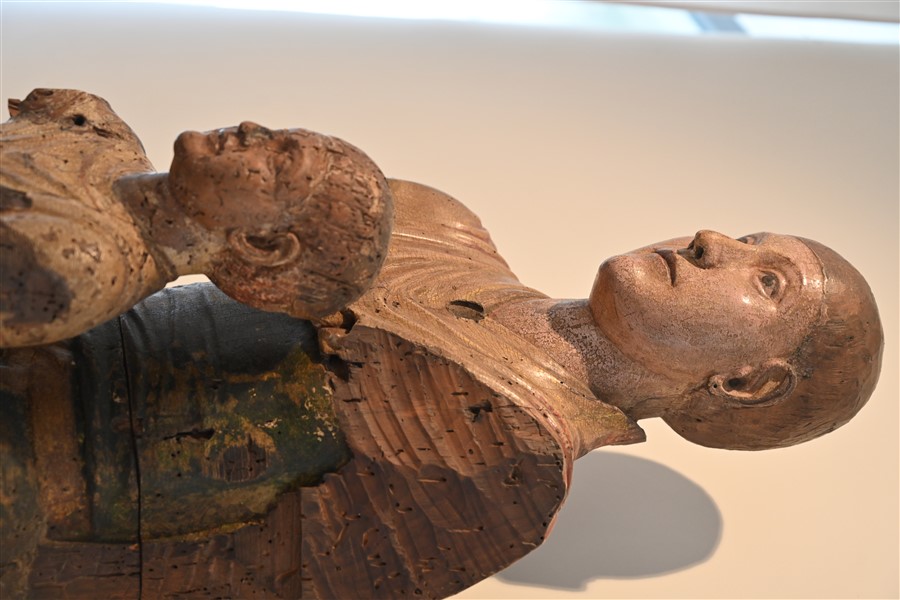

Le sale espositive del Museo si trovano al secondo piano e si accede da una scala in ferro esterna realizzata dopo il terremoto del 1997; nell’ambiente di ingresso la prima opera che si incontra è una statua lignea di San Feliciano, forse la prima immagine del Santo essendo la più antica tanto che è citata in una riformanza del Comune del 1463: “ante maiestatem figurae sancti Feliciani” e ancora “ante immaginem sancti Feliciani“.

Sostituita nel Settecento dalla scultura argentea barocca che ancora oggi è portata in processione, fu fatta restaurare nel 1849 e una ventina d’anni più tardi (1871) fu mutilata della testa, delle mani e dei piedi, che furono inseriti in una nuova immagine di cartapesta.

Ai primi del Novecento Michele Faloci Pulignani vi fece realizzare una testa in gesso dallo scultore Ottaviano Ottaviani, per reintegrare il busto ligneo rimasto mutilo.

Dopo un secolo l’antica scultura è stata restaurata con la ricomposizione delle parti originali, grazie anche all’attenta pulitura, si è riscoperto il pregevole modellato e la raffinata cromia, pregevolissima esecuzione riferibile al primo quarto del Quattrocento, opera di notevole qualità di uno scultore di cultura tardo gotica.

Se ne propone l’attribuzione al senese Francesco di Valdambrino nella fase più tarda della sua attività, intorno al 1425 circa, anche grazie al confronto con la scultura raffigurante San Pietro conservata nel Museo di Montalcino.

La statua nel retro è completamente cava per facilitarne il trasporto in processione.

E’ comunemente chiamato il San Feliciano vecchio per distinguerlo dalla nuova rappresentazione ora in cattedrale e molto più recente.

MATRONEO

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

Nel corridoio alle spalle della statua di San Feliciano troviamo un ambiente stretto tra la facciata della Cattedrale e il suo interno dove sono conservati vari reperti lapidei, oltreché un’antica porta finemente intarsiata rimossa dopo i bombardamenti di Foligno durante la seconda guerra mondiale e che si trovava all’interno del vecchio Vescovato; è presente anche una Croce di ferro che era sulla cupola e che è stata rimossa dopo il terremoto del 1987; la particolarità di questa Croce è che alla base conserva ancora lo stemma della famiglia Trinci.

In questa stanza sono presenti anche elementi lapidei altomedievali recuperati durante i lavori di rifacimento della Cattedrale.

Questo ambiente presenta numerose particolarità interessanti, infatti da qui si può avere una vista ravvicinata interna del rosone della facciata e osservare i dettagli degli elementi architettonici e decorativi, inoltre da qui si apre una porticina che un tempo portava direttamente alla dimora di Trinci (Palazzo Trinci) e si può ancora vedere un corridoio affrescato forse da Gentile da Fabriano, che conduceva alle loro stanze.

E’ quindi evidente che tale spazio era sicuramente un matroneo da dove la Famiglia dominante la città poteva assistere dall’alto alla messa attraverso una finestra che si apre proprio sopra il presbiterio della cattedrale senza la necessità di dover scendere tra la folla per assistere alla funzione religiosa.

La parete interna è originale e contiene il portale del 1201 che rappresenta l’elemento scultoreo più interessante di tutta la cattedrale raffigurante la simbologia di Cristo Signore del tempo e al disopra del quale i Trinci ricavarono il matroneo in corrispondenza del transetto sinistro.

SALA I Collezione Roscioli

I Roscioli

La donazione rappresenta le opere già di proprietà di questa famiglia, donate alla cattedrale nel 1703.

Questa famiglia era originaria di Roccafranca una frazione del Comune di Foligno ma sotto la Diocesi di Spoleto e questo fa si che questa famiglia intrattenne rapporti di amicizia con il vescovo di Spoleto Maffeo Barberini e ne fu beneficiata quando questi ascese al pontificato, nell’agosto del 1623, con il nome di Urbano VIII.

Bartolomeo Roscioli diventerà a sua volta “Cameriere segreto del papa” cioè una sorta di assistente personale che aveva la possibilità di seguire il papa anche di notte, quindi una figura di assoluta fiducia e sicurezza e gli fu consentito di edificare un palazzo nei pressi della Fontana di Trevi.

Precocemente vedovo, Bartolomeo, aveva sposato nel 1606 una giovane folignate, Diana de Paulo, da cui ebbe sei figli, il primo dei quali, Giovanmaria, nato nel 1609, fu destinato a una brillante carriera ecclesiastica.

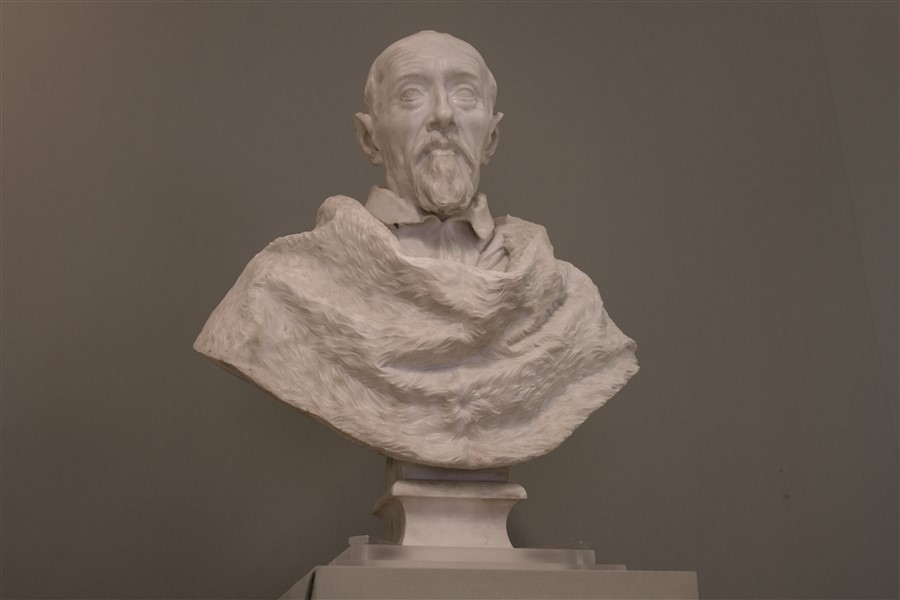

Questa famiglia durante il lavoro di servizio incontra il Bernini e ne nasce un’amicizia stretta attestata da documenti conservati presso il palazzo Andreozzi (ora sede della biblioteca Jacobilli); amicizia talmente stretta che si scambiavano regali costituiti da preziose opere d’arte tanto che dai carteggi risulta che i due busti furono regalati dallo stesso Bernini come scambio di doni.

Una nota di spese redatta tra 1631 e 1643 testimonia la familiarità di Giovanmaria Roscioli con artisti come il pittore mevanate Andrea Camassei, il francese Trophime Bigot e il cavalier Gian Lorenzo Bernini.

Giovanmaria morì giovane, nel 1644 (lo stesso anno in cui morì Urbano VIII) lasciando i suoi beni ai fratelli.

L’eredità si concentrò infine nelle mani di un nipote, Giuseppe Salvi Roscioli, che nel testamento redatto nel 1703 lasciò erede universale la Cappella Roscioli, ovvero la Cappella Maggiore del duomo di San Feliciano.

Il rinnovamento e l’abbellimento del presbiterio e dell’altare maggiore della Cattedrale realizzato nei primi decenni del Settecento si deve all’eredità Roscioli: il baldacchino, le decorazioni pittoriche, gli stucchi, le cantorie degli organi sono frutto della munificenza di questa famiglia, ma le numerose opere d’arte che formavano la quadreria Roscioli, tranne alcune, vennero irrimediabilmente disperse.

Il primo busto realizzato fu quello di Bartolomeo e si nota dai dettagli che fu eseguito avendo come modello il personaggio vivo davanti allo scultore, mentre quello della moglie Diana morta da più di nove anni fu eseguito su un modello mnemonico fornito dal figlio.

In questa stanza troviamo fondamentalmente quattro opere di cui i due busti realizzati da Gianlorenzo Bernini, un Crocefisso d’avorio attribuito all’Algardi e una copia d’epoca della ben famosa Madonna di Foligno di Raffaello la cui attribuzione è tuttora incerta.

Quest’opera considerata la copia più antica dell’originale, ha creato un intenso dibattito, in un primo momento era stata attribuita al Cavalier d’Arpino Giuseppe Cesari, ma successivamente gli studi di diagnostica fatti sui pigmenti e sui particolari pittorici, sono arrivati alla conclusione che probabilmente questa copia sia uscita dalla stessa bottega di Raffaello ed eseguita dagli allievi e che addirittura sia stata eseguita avendo con il modello originale a fianco.

Proprio per questo il quadro assume un notevole valore storico.

| Crocefisso in avorio | |

| Può essere identificato con un “Crocefissi d0’Avolio” che compare registrato tra le spese sostenute da Giovanmaria Roscioli nel 1635. È oggetto di fattura molto raffinata, dove la figura del Cristo viene esaltata dalla meticolosa cura della lavorazione, tesa a ottenere una resa esasperatamente realistica dell’anatomia, e dal caldo tono della materia. L’inedito crocifisso Roscioli va a collocarsi trai numerosi esemplari prodotti dall’Algardi e dai suoi collaboratori nel secondo quarto del Seicento, quando la scena romana, in scultura, era dominata dal Bernini, dall’Algardi stesso e dal Duquesnoy. Normale dunque che un raffinato collezionista come Giovanmaria volesse avere in casa, come oggetto devozionale, un piccolo capolavoro alla moda, che, considerata la sua qualità. potrebbe essere stato scolpito dalla mano del celebre maestro. |

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

Ritratti di Bartolomeo e Diana Roscioli

L’attribuzione poggia su un documento dell’ottobre 1709 con cui il Capitolo dei Canonici delibera di porre nella Cappella Roscioli “le due statue o busti di marmo opera del Bemini” pervenuti tramite l’eredità Salvi Roscioli. I due busti furono collocati poi entro due nicchie nella sagrestia, e successivamente dal Faloci Pulignani, che li riconobbe come opera del celebre scultore, sopra due mensole. Sono documentati i rapporti di familiarità e di amicizia intercorsi tra Giovanmaria Roscioli e il Bernini ed è da ritenere fondata l’ipotesi che il ritratto di Bartolomeo, da lui stesso commissionato, possa risalire a una fase precoce della ritrattistica berniniana (terzo decennio), mentre quello di Diana sia stato voluto da Gianmaria nel 1640, in ricordo della madre morta già da tempo.

Madonna col Bambino, San Giovanni Battista, San Francesco, San Girolamo e Sigismondo de Conti

Copia, grande quasi quanto l’originale, del celebre dipinto di Raffaello, eseguito tra 1511 e 1512 per il nobile e dotto folignate Sigismondo de Conti, segretario domestico di Giulio II e prefetto della fabbrica di San Pietro, che ne volle ornare la sua cappella nella chiesa francescana di Santa Maria in Aracoeli a Roma. Pervenuta alla cattedrale di San Feliciano con l’eredità Roscioli del Settecento (sul retro della tela compare il numero d’inventario), deve essere stata eseguita quando l’originale si trovava presso il Monastero di Sant’Anna a Foligno, su commissione di Bartolomeo o di Giovanmaria Roscioli. Si ipotizza che ne possa essere autore il Cavalier d’Arpino, esecutore di diverse copie di Raffaello ed estimatore della Madonna di Foligno, come testimoniamo da Ludovico Jacobilli.

SALA II

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

La datazione di queste opere si aggira intorno alla fine del 500 quando l’economia del folignate conosce una fase di crescita quindi le famiglie di spicco di Foligno arricchiscono le nuove cappelle del Duomo con prestigiose pale d’altare; parliamo in questo caso delle famiglie Jacobilli, Orfini e Flavi che cominciano a commissionare a pittori non locali opere di pregio per abbellire la cattedrale.

Così la famiglia Flavi si rivolge a un pittore faentino, Ferraù Fenzoni che tra il 1594-99 dipinge una Annunciazione, gli Jacobilli chiamano ad operare nella loro cappella intitolata a San Feliciano Vespasiano Strada e Cristoforo Roncalli, Giustiniano Orfini, per l’altare di San Martino di Tours, si rivolge al pittore bolognese Baldassarre Croce.

Tutte queste opere che si trovavano sopra gli altari delle cappelline seicentesche, verranno rimosse nel momento in cui la Cattedrale avrà il nuovo aspetto settecentesco del Vanvitelli e del Piermarini.

Miracolo di San Martino di Tours

Era sull’altare della famiglia Orfini, dedicato al santo vescovo di Tours, presso cui era istituita, dal 1550, una confraternita per il soccorso ai bisognosi e agli indigenti, secondo il modello delineato dalla vita del santo francese (si ricordi l’episodio del dono del mantello al povero). San Martino qui è rappresentato nell’atto di fare risorgere un catecumeno morto prima di ricevere il battesimo. Il dipinto del Croce è caratterizzato dal modo di raccontare “pacato e didascalico“, secondo il modello dl “temperato naturalismo” diffuso a Roma nell’anno giubilare dagli esempi del Cavalier d’Arpino (affreschi nel transetto di San Giovanni in Lacerano).

Madonna col Bambino e i Santi Feliciano e Francesco

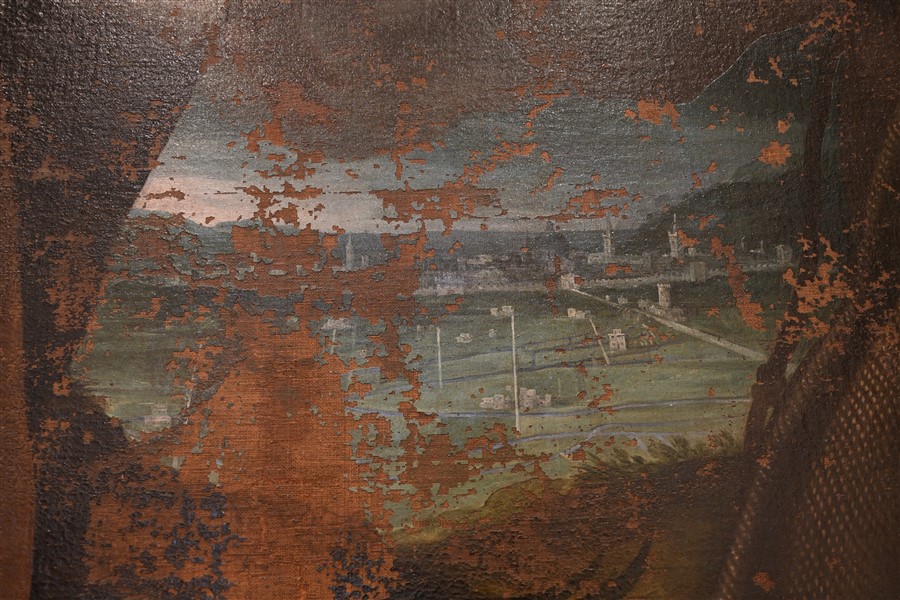

Il dipinto si trovava nella Cappella di San Feliciano (poi del Sacramento), posta sotto lo juspatronato degli Jacobilli, dove sulle pareti si conservano due affreschi di Vespasiano Strada raffiguranti il martirio di San Feliciano. Secondo la testimonianza di Ludovico Jacobilli (1626) il dipinto fu commissionato nel 1598 al Roncalli (detto “Il Pomarancio”), che vi dipinse le figure, mentre Paul Brill vi effigiò in basso la città di Foligno. Nell’Ottocento il dipinto, gravemente danneggiato e ridotto su tutti i lati, si trovava in sagrestia. E’ stato recuperato con un restauro conservativo, che si auspica di poter completare, dai magazzini della Cattedrale.

| Annunciazione | |

| La tela era sull’altare posto sotto Io iuspatronato della famigli Flavi, come ricordato in un manoscritto di Durante Dorio. Il Fenzoni era stato attivo in diversi luoghi di Roma sotto il pontificato di Sisto dove si trattenne anche dopo la morte del pontefice per realizzare la vasta impresa decorativa della navata di Santa Maria Maggiore, promossa dal Cardinal Duelli. Angelo Cesi, mecenate della Chiesa Nuova a Roma e per quarant’anni vescovo di Todi, gli affidò il rinnovamento del palazzo vescovile e del duomo tuderte (1593-97). È nello stesso periodo che si situa la tela di Foligno, caratterizzata dalla fusione di classicismo alla Zuccari, colorismo baroccesco e anticipazioni barocche. |

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

SALA III ( Pittori forestieri e locali)

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

Questa sala è allestita con opere di artisti sia forestieri che locali; sugli altari del Duomo figurano prevalentemente opere di artisti forestieri, mentre l’attività dei pittori locali riscuote maggiore successo presso le piccole comunità parrocchiali della montagna o presso le confraternite.

La Cattedrale divenne il punto di incontro fra realtà locali e forestiere e fu questa l’occasione di un confronto tra opere commissionate a pittori nativi dell’Umbria con artisti approdati a Foligno in seguito di sporadiche commissioni destinate comunque ad avere ripercussioni sulla produzione artistica locale.

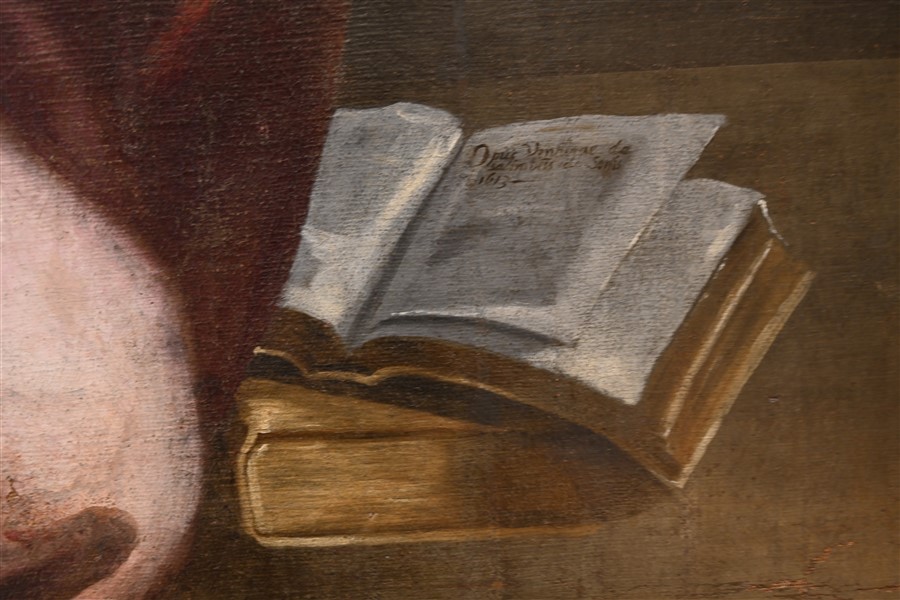

Fra questi artisti figura Ventura Salimbeni che con la tela dello Sposalizio della Vergine eseguita nel 1613 per l’altare della famiglia Elisei esegue una delle ultime opere della sua vita perché morirà poco dopo nel 1613.

Sempre qui un’altra tela di Noël Quillerier che rappresenta i beati folignati con rappresentata sullo sfondo la città di Foligno seicentesca.

Nella sala compaiono altre due tele commissionate da due corporazioni cittadine che testimoniano la loro presenza nella Cattedrale con delle specifiche cappelline.

La tela realizzata nel 1640 da Cesare Sermei è l’espressione della corporazione dei calzolai e nell’altra del pittore folignate Giovan Battista Michelini nel 1650, espressione dei farmacisti.

Sposalizio della Vergine

È l’opera che conclude, nel 1613, l’attività del Salimbeni per Umbria (il pittore aveva eseguito altre tele anche per Foligno, in San Domenico e Sant’Agostino) e che mostra con grande evidenza le sue personali caratteristiche, ben connotate rispetto al generico “baroccismo” nel quale spremo è stato confuso. Risulta invece molto evidente in questa tela il dotando al maggior pittore del Cinquecento senese, Domenico Beccafumi, rievocato negli accostamenti cromatici e nelle tipologie fisionomiche. Lo stemma sul gradino indica la committenza della famiglia Elisei.

Incoronazione della Vergine, il beato Pietro Crisci e San Domenico di Sora

La tela, di Noel Quillerier, è stata identificata con quella che Ludovico Jacobilli nel 1626 chiedeva di collocare “nella nicchia sopra la porta della Cappella di S. Domenico e del Beato Pietro”, che è da riconoscere in quella che ospita il fonte battesimale, la più antica per fondazione, ma ricostruita nel tardo Quattrocento, dove il beato Pietro Crisci era sepolto. Si tratta della commissione di maggior prestigio ottenuta dal pittore francese a Foligno, che qui vi rappresenta, quale sera protagonista del dipinto, la città di Foligno incorniciata dalle possenti figure dei suoi santi protettori.

Martirio dei Santi Crispino e Crispiniano

La tela fu commissionata dall’Università dei Calzolai intorno al 1640 e rappresenta i due martiri nel momento in cui le lesine, strumento del loro mestiere e del loro martirio, rimbalzano miracolosamente colpendo i carnefici. Il disegno preparatorio del dipinto si conserva nella Biblioteca di Assisi, ma le varianti nell’esecuzione su tela mostrano l’aggiornamento del Sermei sul gonfalone eseguito dal Riminaldi per Assisi, ora conservato nel Museo di San Rufino. E’ qui evidente l’interesse del pittore, diffusamente attivo nel territorio assisano, per un tornito classicismo derivato dall’ambiente romano.

| I Santi Cosma e Damiano | |

|

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

Lo scultore Francesco Costantini (detto dei Crocifissi) e suo figlio Agostino eseguirono un altare in legno dorato per l’Arte degli Speziali nel 1636. In questo trovò posto la tela del Michelini, che raffigura i due santi medici, protettori degli aromatari. Riconosciuta come opera del Michelini già in un manoscritto settecentesco, la tela rientra nella prima fase della vasta produzione devozionale del pittore folignate (eseguì tra l’altro per il Duomo cinque storie di San Feliciano, ora perdute) ancora segnata da echi manieristici e arpineschi, ma destinata ad evolvere in forme aggiornate sul classicismo e sul naturalismo d’influsso romano. |

SALA IV o delle Confraternite

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

Nel tardo Medioevo sorsero in città numerose confraternite, associazioni laicali che riunivano i fedeli con finalità sociali e assistenziali e che operavano in aggregazione con le principali chiese cittadine.

Tra le più antiche documentate a Foligno, istituita nel 1428 dal vescovo Giacomo Elmi, vi è la Confraternita della Misericordia o delle Poelle, dalla denominazione del rione in cui si trovava, anche se nel 1569 cambiò sede trasferendosi nel rione della Mora, dove tuttora esiste l’oratorio confraternitale sotto l’intitolazione a San Giovanni Decollato.

Questa sala è priva dell’opera più importante poiché attualmente in restauro; si tratta di un tabernacolo ligneo commissionato nel 1463, dalla primitiva Confraternita a Pietro di Mazzaforte padre di Caterina moglie di Niccolò Liberatore che aveva sposato tre anni prima; in realtà poi l’opera fu realizzata dallo stesso Niccolò.

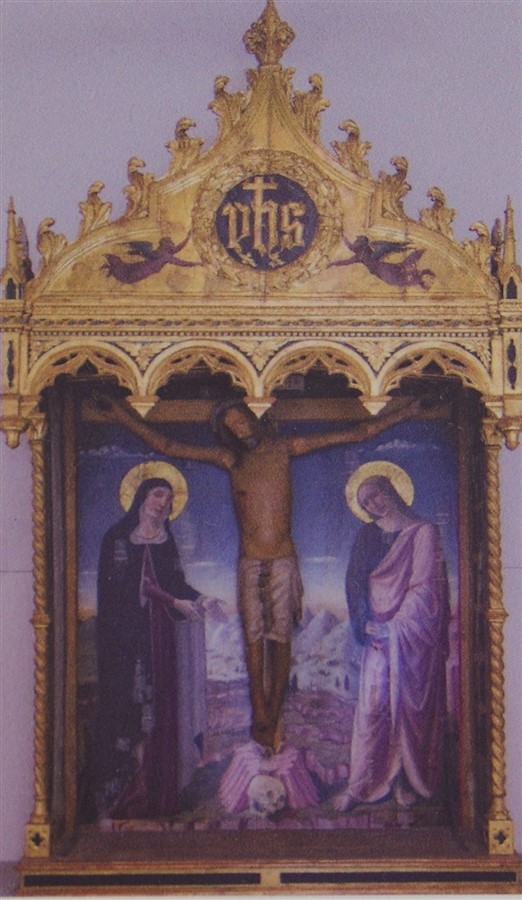

Il tabernacolo è costituito da una parte lignea dorata e una pittura di fondo che rappresenta l’Apostolo Giovanni e Maria a fianco di un Crocefisso ligneo asportabile e con le braccia mobili ancora molto più antico del dipinto.

Attualmente l’opera è in restauro presso la ditta Cobec di Spoleto.

Nella sala figura anche una testa affrescata staccata dalla chiesa di Santa Maria in Campis sempre opera di Niccolò di Liberatore.

| Tabernacolo della Confraternita della Misericordia | |

|

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

A quest’opera dalla caratteristica natura composita di tavola con crocifisso (più antico del dipinto e in origine con le braccia mobili) si riferisce probabilmente un documento dell’aprile 1463 da cui risulta che due confratelli vendettero una vigna per pagare con il ricavato Pietro di Mezaforte per una ancona sine maiestas da destinare all’oratorio della confraternita delle Poelle. In questo periodo il giovane “Alunno“, e Pietro suo maestro, e da poco suocero, accettarono diverse commissioni insieme, anche se l’esecuzione va riconosciuta prevalentemente all’Alunno, come nel caso del polittico per i francescani di Cagli, oggi a Brera. Vi compare già evidente la tendenza di Nicolò all’espressione patetica di concentrata potenza, secondo la tradizione umbra medievale aggiornata sulle novità del naturalismo prospettico. |

| Testa di dolente | |

|

Il frammento staccato apparteneva alla grande scena della Crocifissione nella parete d’altare della cappella di Santa Marta nella chiesa cistercense di Santa Maria in Campis a Foligno. Si tratta della prima opera datata dell’Alunno, nella quale, secondo la testimonianza dello Jacobilli, compariva la sua firma con la data 1458, la cappella, anticamente dei Trinci, ospita nelle altre pareti scene di vita di San Tommaso e un’Annunciazione. Gravemente danneggiata in passato, grazie a un recente restauro si è potuta accertarne l’esecuzione a più mani, confermando tuttavia il ruolo determinante dell’Alunno giovane, che qui manifesta un accentuato patetismo di tradizione trecentesca. |

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

SALA V

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

In questa sala troviamo un dipinto proveniente dall’eremo di Pale ove è rappresentata Santa Maria Giacobbe con l’ampolla degli oli realizzato da Lattanzio figlio di Pietro di Mazzaforte che porta avanti la bottega pittorica del padre.

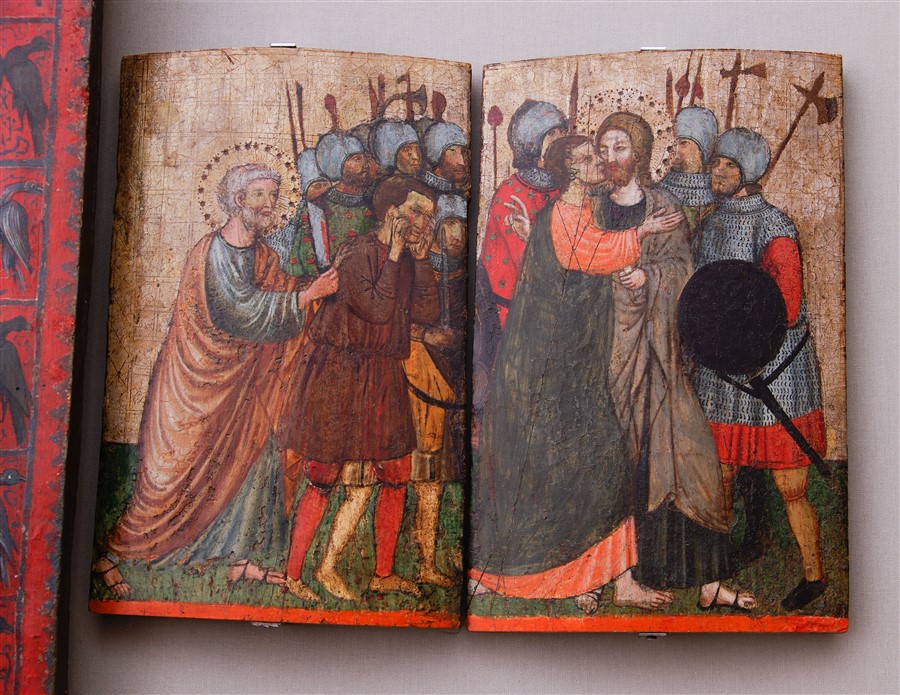

Accanto a quest’opera si trova sulla stessa parete una Madonna lignea trecentesca anch’essa proveniente dall’eremo di Pale; questa aveva la particolarità di essere chiusa da sportelli mobili contenenti all’interno formelle con scene dipinte della vita del Cristo e che servivano a chiudere la statua per essere portata in giro come una scatola per rappresentazioni o meglio ancora per fare catechismo, infatti le immagini servivano a spiegare visivamente i concetti religiosi.

La particolarità di questi dipinti è che rimandano simbolicamente alla Passione, infatti, cosa inusuale, nella scena della Natività, Cristo bambino è deposto in una sepolcro e non nella mangiatoia, a significare la sua morte e rimanda alla sua Resurrezione.

Questa statua, negli anni 70, fu trasferita dall’Eremo di Pale alla chiesa parrocchiale di San Biagio e fu trafugata; fu ritrovata a San Paolo del Brasile priva però di oltre la metà dei pannelli che erano stati smontati e venduti singolarmente.

Una particolarità interessante è ch la formella contenente il bacio di Giuda nell’orto degli ulivi, presenta numerosi tagli sull’immagine dell’apostolo traditore a significare lo sfogo e gli sfregi dei devoti verso questa figura.

Nella sala è esposta anche la tela originale della Sacra Famiglia la cui copia è nella chiesa di Serrone da dove è stata asportata; l’opera, è di qualità altissima e segnala la presenza un artista presumibilmente straniero; si è fatto il nome di Gorges La Tour e una datazione intorno al 1616-17.

Poco spiegabile comunque è la presenza di tale personaggio in questo piccolo paesino di montagna costituito da una popolazione di boscaioli e falegnami; il tema trattato è pertinente al luogo, infatti è rappresentata la Sacra Famiglia colta in un momento di vita quotidiana nella bottega di falegname di San Giuseppe.

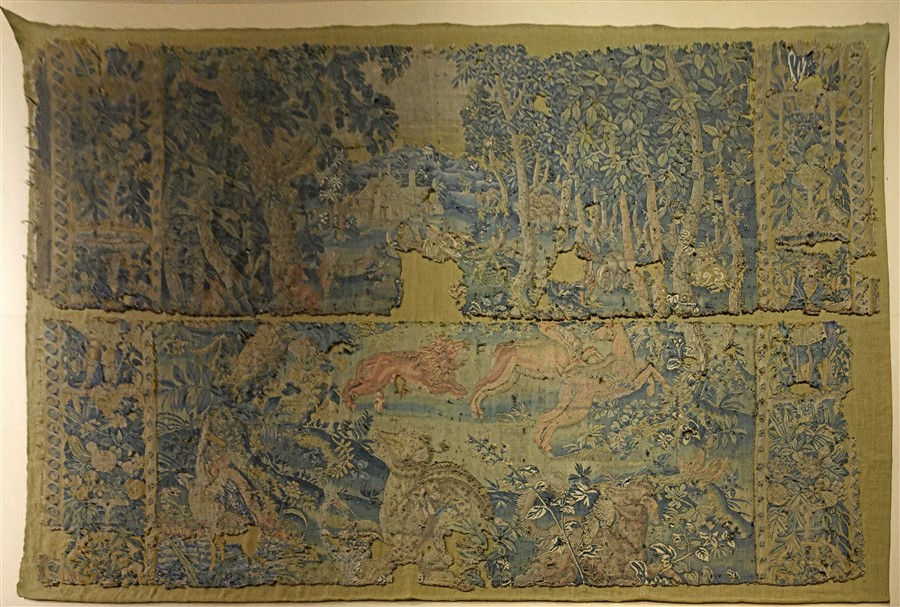

L’arazzo presente nella sala proviene dalla chiesa di San Salvatore e presenta dei danni evidenti provocati nel momento del distacco dalla parete su cui era attaccato; l’altro arazzo esposto nella parete opposta è di produzione fiamminga e proviene da Udenard.

La statua della Madonna coronata con Bambino in braccio in cartapesta proviene dalla chiesa di Santa Cristina di Valtopina ed è stata portata al Museo dal direttore del Seminari Vescovile per fini conservativi.

Accanto a questa statua c’è un’altra statua in legno di una Madonna con Bambino che era conservata a Santa Maria Infraportas, è stata rubata ed è stata ritrovata in Bretagna durante una vendita in una casa d’aste, però la statua ha subito delle mutilazioni agli arti e la testa è stata piallata forse per infilarci una corona.

Fuga in Egitto Affresco staccato

Staccato dalla controfacciata della collegiata di San Salvatore durante una campagna di restauri realizzata prima del 1907, nonostante il pessimo stato di conservazione l’affresco è stato riconosciuto come opera di Bartolomeo di Tommaso e importante testimonianza dell’attività svolta dal pittore ancora giovanissimo, all’inizio del quarto decennio del Quattrocento, per Rinaldo Trinci, figlio dell’ultimo signore di Foligno.

Il recente restauro ne ha recuperato la leggibilità, peraltro molto compromessa a seguito dello strappo.

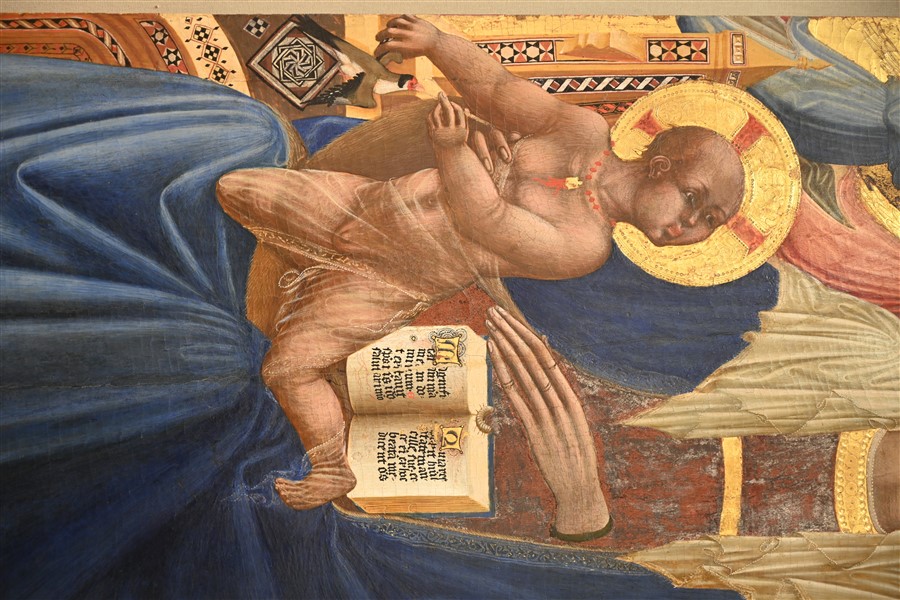

Madonna col Bambino e il committente Rinaldo Trinci, San Giovanni Evangelista e il Beato Pietro Crisci. Nelle cuspidi San Bartolomeo e Sant’Orsola

È la prima opera documentata (atto di pagamento registrato nel 1432) e l’unica dipinta su tavola rimasta a Foligno, di Bartolomeo di Tommaso, folignate di formazione anconetana, che la eseguì per Rinaldo Trinci, priore della Collegiata di San Salvatore e figlio dell’ultimo signore della città, Corrado Trinci. Poco dopo Bartolomeo sarà chiamato a realizzare un vasto ciclo pittorico (perduto) a Fano per conto di Pandolfo Malatesta. Rientrerà a Foligno intorno al 1442, dopo il matrimonio con Onofria Mezzastris, per concludere la sua carriera a Roma nel 1454 al servizio di papa Nicolò V. Anche se resecata e privata di diverse parti, l’opera mostra i caratteri principali di Bartolomeo: espressività irrealistica e stralunata, asprezze ed eccentricità che convivono con eleganti sottigliezze esecutive che richiamano l’opera di Gentile da Fabriano.

| Arazzo – Paesaggio con animali e figure | |

|

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

L’arazzo si trovava, insieme a una serie figurata con Storie di Giuseppe, nel presbiterio della collegiata di San Salvatore, dove aveva subito un intervento gravemente lesivo della sua integrità. È diviso in due frammenti da una lacuna orizzontale, oltre a essere mancante dei margini superiore e inferiore. Appartiene a quel tipo di panni detti Boscaglie caratteristici della manifattura di Oudenarde, attiva nella seconda metà del XVI secolo e ai primi del secolo successivo. Il pessimo stato di conservazione e l’esistenza di numerosi frammenti rinvenuti in due contenitori presso la sacrestia della stessa chiesa, sollecitano un intervento di restauro per il recupero di questa rara serie di arazzi cinquecenteschi. |

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

Bottega di San Giuseppe

L’ormai celebre tela, scoperta durante la ricognizione della pittura umbra seicentesca, non finisce di sorprendere per la qualità altissima, che segnala un artista presumibilmente straniero (francese o fiammingo?) attivo per la modesta chiesa di un piccolo insediamento montano, Serrone. Il tema trattato è pertinente al luogo, un paesino di boscaioli e falegnami, e viene affrontato con toccante adesione alla quotidianità e sottili giochi allusivi. L’ipotesi finora più accreditata porta in direzione di Gorges La Tour e a una datazione intorno al 1616-17, anche se non esistono prove documentarie né motivazioni di ordine storico che possano giustificare la presenza di un’opera del celebre pittore lorenese nel piccolo centro della montagna folignate.

Santa Maria Giacobbe

Il dipinto è stato realizzato nel 1507 da Lattanzio, figlio dell’Alunno, quale ex voto destinato all’eremo di Pale, dove si pratica il raro culto di Maria Jacobi (madre di Giacomo), una delle sante mirrofore (portatrici di unguenti al sepolcro di Cristo, secondo la tradizione evangelica) venerate anche in Camargue (Francia) e a Veroli, in Ciociaria. Il luogo svolgeva dunque funzioni di santuario terapeutico, specie per chi lavorava nelle cartiere di Pale, attive già nel Medio Evo. Lattanzio mostra in quest’opera la conoscenza del Perugino (il Battesimo di Cristo alla Nunziatella è del 1507) e del Pinturicchio. Rubata nel 1964 e poi recuperata, è stata restaurata nel 1965.

Edicola con la Madonna col Bambino e sportelli frammentari con Storie cristologiche

La Maestà o Madonna in trono con il Bambino, collocata all’interno di un tabernacolo a sportelli vivacemente dipinti è tipologia diffusa in area umbra e abruzzese e segnala la stretta collaborazione tra scultori e pittori, le cui identità spesso si confondono (si veda, oltre a questa la scultura di Santa Cristina di Caso, ora nel Museo Diocesano di Spoleto). Lo sfortunato tabernacolo, un tempo nell’Eremo di Santa Maria Giacobbe a Pale, più volte rubato e, a seguito dell’ultimo furto, recuperato solo in parte dopo il sezionamento degli sportelli, rimanda alla cultura del pittore di area spoletina noto come Maestro di Cesi, attivo nel primo decennio del Trecento. La stessa vivacità cromatica e la traduzione della stilizzata pittura del Maestro in forme più popolari si trova negli affreschi del Primo Maestro di Santa Chiara di Montefalco e in quelli del pittore attivo nella chiesa inferiore di San Francesco a Monteleone di Spoleto. La collocazione cronologica può essere fissata intorno al terzo o quarto decennio del Trecento.

Arazzo – Presentazione di Giacobbe a Labano

L’arazzo, privato dei margini e fissato mediante chiodi a un pannello di legno, con grave danno, per tutta la superficie, fa parte di una serie che comprende altre tre scene bibliche identificabili nelle Storie di Giuseppe.

| Decollazione del Battista | |

|

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

Il dipinto è inedito e proviene da Colle San Lorenzo. Si tratta di una copia della celebre Decollazione che Gerrit Honthorst lasciò a Roma nella chiesa di Santa Maria della Scala intorno al 1617-1618 e che dovette impressionare molto i contemporanei. Trovare questa immagine nella Valle del Menotre, sulla strada che conduce a Serrane, segnala con ulteriore evidenza l’interesse per il caravaggismo nordico che dovette permeare questa zona. Un’altra copia nota in Umbria si trova nel palazzo vescovile di Orvieto. |

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

Madonna con Bambino

Si tratta di una statua in gesso proveniente dalla chiesa di Santa Cristina di Valtopina di recente acquisizione, pertanto l’opera non è ancora stata catalogata e studiata.

Madonna col Bambino in trono

La scultura, depositata presso il museo in via temporanea, appartiene alla chiesa di Santa Maria Infraportas. È una delle più antiche sculture lignee dell’Umbria, da mettere in relazione con la celebre Madonna di Prete Martino, datata 1199, proveniente da Borgo Sansepolcro (già nel Kaiser Friedrich Museum di Berlino) e con quella della chiesa di Santa Maria in Camuccia di Todi. Già privata delle braccia e con la testa della Vergine ripassata a scalpello per inserirvi una corona, la scultura, restaurata nel 1962 presso l’Istituto Centrale del Restauro, ha subito negli anni ottanta il furto del bambino. Gli evidenti caratteri romanici, esaltati dalla grafia delle pieghe e dal motivo del suppedaneo sostenuto da piccoli leoni, assumono in questa rara scultura un tono solenne di ideale perfezione classica che la accomuna ad alcuni capolavori della plastica monumentale, con un presentimento dell’opera di Arnolfo.

Crocifissione

La piccola tavola proviene da Rasiglia, dove era stata donata al santuario di Santa Maria delle Grazie per grazia ricevuta, come è annotato sul retro. È opera modesta, forse di un anonimo pittore toscano della metà del XIV secolo.

OREFICERIA

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

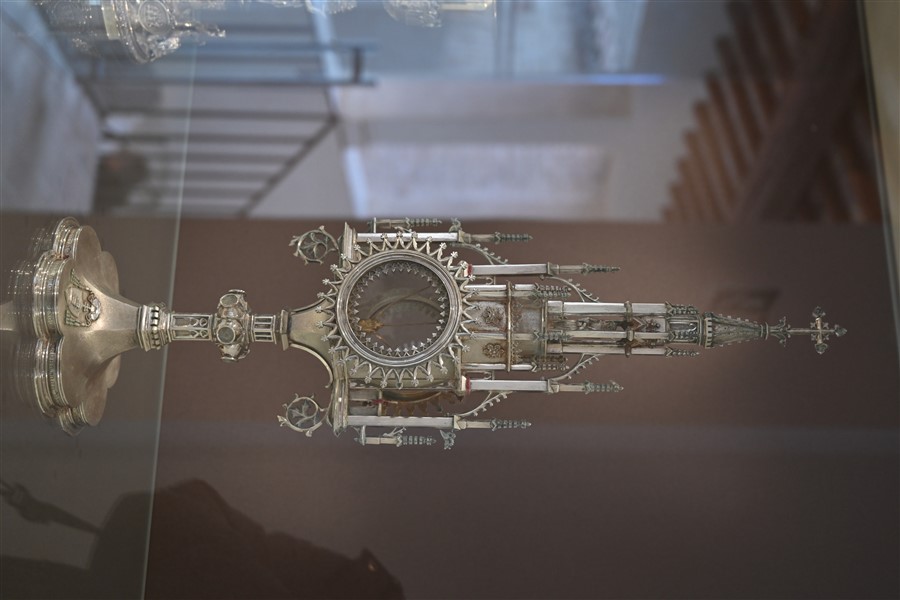

In questa parte espositiva sono presenti vari elementi di oreficeria fra cui croci processionali in argento e rame dorato (XIV-XVI secolo), suppellettili liturgiche e numerosi reliquiari.

Questi oggetti sacri, provengono dalla Cattedrale e da alcune chiese della Diocesi, specie di quelle della montagna, purtroppo depauperate in passato da furti e dispersioni; tale oggettistica è anche testimonianza della ricca dotazione di queste chiese e della vivace attività delle botteghe orafe folignati, documentate soprattutto durante il Quattrocento.

Il reperto più antico è una stauroteca (croce-reliquiario contenente una reliquia della vera croce) di produzione veneziana, databile ai primi anni del Trecento.

Sulle croci astili prevale la simbologia dei quattro evangelisti, ma fra gli elementi simbolici spicca anche il “Pellicano” animale associato all’eucarestia; infatti secondo la tradizione questo animale in momenti di scarsità di cibo si strappa pezzi della propria carne che insieme al suo sangue da ai suoi piccoli per alimentarli; da qui è facile associare il sacrificio di Gesù che muore in Croce offrendo il proprio corpo ed il proprio sangue per la salvezza dell’uomo, il tutto riproposto durante la messa nell’Eucarestia.

| Stauroteca (croce reliquiario) | |

|

Cristallo di rocca, rame dorato e argentato, microsculture a fusione, nodo con miniature su pergamena sotto cristallo. La Croce si lega a un noto gruppo di analoghi oggetti di ambito veneziano (Assisi, Padova, San Candido, Coimbra ecc..) e la sua presene a Foligno potrebbe essere motivata dai frequenti contatti della città delle Marche e con l’area adriatica. Il profilo gigliato dei bracci e Io stile delle miniature, limitate ai simboli degli evangelisti nel nodo, simili a quelle presenti nella croce del Tesoro della Basilica di Assisi, inducono a una datazione verso il 1320-1330. Rispetto agli altri esemplari è meno ricca (è in rame dorato mentre la quasi totalità è in argento) e mostra alcuni arcaismi, specie nella piccolissima immagine del Cristo che compare sul recto, in corrispondenza della teca portareliquia. |

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

Croce astile

Proviene dalla chiesa di Sant’Elena di Annifo; si tratta di rame sbalzato inciso e dorato

eseguito da una bottega orafa umbra con influenze marchigiane databile al secondo – terzo decennio del XV sec.

Ostensorio

Argento e bronzo dorato, pietre sintetiche.

Nell’angelo che sostiene la raggiera non è difficile leggere un riferimento al linguaggio algardiano. Difatti è verosimile che la cifra stilistica dell’artista bolognese fosse ancora tenuta in seria considerazione nell’epoca dell’esecuzione dell’ostensorio, che risale al 1730 circa.

La composta eleganza di alcuni progetti, come quello che appare proprio in un disegno per un ostensorio del catalogo di Algardi, si ritrova nella classica impostazione dell’angelo realizzato dal Maestro argentiere Bartolomeo Boroni.

Su due delle tre facce del piedistallo, all’interno di campiture incorniciate da un doppio profilo sbalzato, un’incisione fa riferimento al donatore, don Angelo Nocchi. La complessa vicenda che si riferisce alla commissione dell’ostensorio è ricostruibile grazie a un documento legato a una disposizione testamentaria.

Croce astile

Proviene dalla chiesa di San Mauro di Volperino; si tratta di rame sbalzato inciso e dorato eseguito da una bottega orafa umbra databile al secondo – terzo decennio del XV sec.

Croce astile

Proveniente dalla collegiata di San Salvatore di Foligno; si tratta di rame sbalzato, cesellato, fuso, inciso e dorato eseguito da una bottega orafa umbra databile alla fine del XIV – inizio XV secolo.

Croce astile

Non è certa la provenienza; si tratta di rame sbalzato inciso e argentato eseguito da una bottega orafa umbra con influenze marchigiane databile al primo quarto del XV secolo.

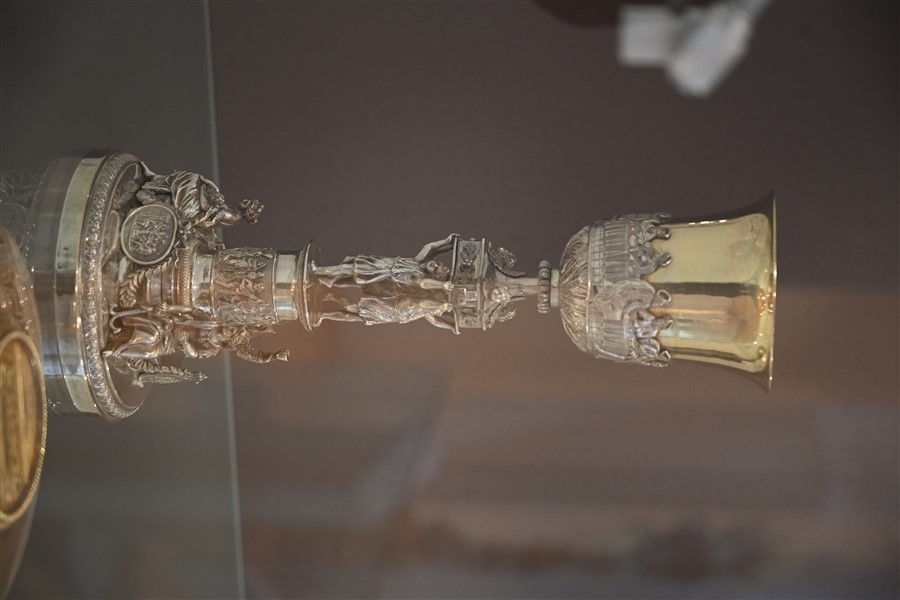

Coppia di Calici

Argento e argento dorato.

Maestro argentiere Giuseppe Bartolotti e Maestro argentiere Filippo Galassi (Roma, prima metà del XVIII secolo) Coppia di Calici Argento e argento dorato.

I due calici presentano identiche caratteristiche iconografiche e medesima struttura formale. Le tecniche dello sbalzo e del cesello toccano livelli elevati in entrambi i pezzi, raggiungendo un’efficacia espressiva che appare in tutta la sua bellezza nei delicati incarnati argentei degli angeli della base, lievemente torti e delicatamente sofferenti, a sottolineare la storia della loro genesi materica.

Bartolotti esalta la qualità pittorica del modellato, ottenuto per sbalzo, creando una sorta di dissolvenza del profilo degli angeli. I contorni, infatti, sono abilmente sfumati come se la materia fosse animata da una forza che la spinge a divenire significante e a esaltare se stessa e le sue potenzialità.

Croce astile

Proveniente dalla chiesa di San Martino di Morro; si tratta di rame sbalzato, inciso, argentato e dorato, eseguito da una bottega orafa umbra databile alla fine del XIV – inizio XV secolo.

| Ostensorio | |

|

Maestro argentiere Urbano Bartalesi (Roma, ultimo quarto del XVII secolo). Argento e rame dorato a mercurio, fusione, sbalzo e cesello, pietre sintetiche. In una breve descrizione della città di Foligno tradotta dal francese da tal Piermarino Bernabò nel 1729, appare la notizia che identifica gli autori dell’ostensorio. Nella descrizione del pregiato manufatto, l’anonimo periegeta indica nel sig. Urbano l’esecutore dell’opera. Questi corrisponde ad Urbano Bartalesi, argentiere orafo e abile cesellatore, operante a Roma sin dal 1660. E’ stato inoltre possibile riconoscere, grazie a notizie fornite da Giustiniano Paglierini, in Pietro da Cortona l’autore del progetto e in Cripoldo Cantagalli il committente. L’opera è un raro esempio di condivisione tra progettista e realizzatore, in quanto l’argentiere riesce a interpretare l’idea del Cortona utilizzando un complesso sistema di assemblaggi tra elementi fusi e modellati in lastra che gli consentono di giungere a una morbidezza che travalica la natura del metallo. |

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

| Calice e reliquario architettonico | |

|

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio. |

Calice Maestro argentiere Filippo Ghirlanda (Roma, 1857) Argento e argento dorato. Dai punzoni, seppure parzialmente cancellati, si può risalire all’autore del calice, attivo a Roma come argentiere cesellatore in via del Pellegrino, la nota zona sede della stragrande maggioranza delle botteghe romane. Il calice è del tutto identico, salvo alcune varianti iconografiche, a un esemplare conservato presso il Tesoro del Duomo di Spoleto, realizzato nel 1849 da Stefano Sciolet II. Differenze e similitudini confermano l’attitudine, invalsa nei laboratori romani tra Settecento e Ottocento, a scambiare i modelli per manufatti codificati dal gusto della committenza. Reliquario architettonico |

TERZO PIANO

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

Il terzo piano dell’edificio è stato sistemato per allestimenti di mostre temporanee; da qui si sale sul terrazzo merlato (non aperto al pubblico) che permette una visuale quasi a 360 gradi e da dove si gode una vista dei monti circostanti e di tutte le torri e campanili della città.

Terrazzo (non aperto al pubblico)

Un Museo poco conosciuto che conserva opere di elevato pregio, un luogo da non perdere per avere una conoscenza approfondita degli artisti che hanno operato a Foligno e nel territorio.

Nota di ringraziamento

Questo post è stato realizzato con la collaborazione di Silvio Sorcini e Claudio Martellini che hanno realizzato la galleria fotografica, ma in particolare voglio ringraziare Roberto Cruciani e Pietro Tili per la loro disponibilità e pazienza, soprattutto per averci guidato in questo percorso artistico; senza il loro supporto questo lavoro non sarebbe stato possibile realizzarlo.

Fonti documentative

http://www.umbriaccessibile.com/citta-umbre/foligno/palazzo-delle-canoniche-museo-capitolare-diocesano/

C. Cecchetti M.Maddalena Cecchini – Guida ai Musei Ecclesiastici dell’Umbria – 2016

Luigi Sensi – La raccolta archeologica della Cattedrale di Foligno – in Bollettino Storico della città di Foligno v. IX anno 1985

https://sites.google.com/view/museo-diocesano-foligno/sala-v?pli=1

https://sites.google.com/view/museo-diocesano-foligno/sala-iv

Museo Diocesano di Foligno – sala III (google.com)

Museo Diocesano di Foligno – sala II (google.com)

Museo Diocesano di Foligno – sala I (google.com)