Cenni Storici

Si trova poco distante dal centro storico della città, tra la chiesa di Santa Caterina e la pieve di Corsignano.

Non se ne hanno molte notizie, in epoca imprecisata è stato utilizzato a fini funerari.

Suggestiva è l’ipotesi che vi sia stato un complesso funerario etrusco, ma non è supportata da prove. Di sicuro però il sito è stato frequentato fin dall’antichità a riprova di ciò è il quasi adiacente complesso neolitico, ben documentato da una campagna di scavi.

L’ambiente è stato utilizzato come insediamento eremitico probabilmente fin dall’alto medioevo.

Su un frammento rinvenuto all’interno dell’eremo si legge la data DCCCX.

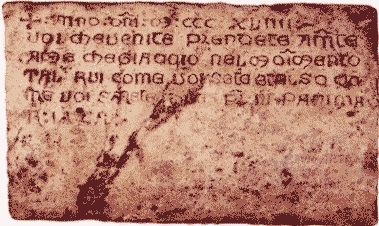

Un’epigrafe trovata incisa in una pietra sepolcrale reca la data 1344, vi si legge la scritta:

“AN. D. MCCCXXXXIV – Voi che venite prendete amente a me che giaccio nel monimento, tal fui come voi siete, talso come voi sarete, dite un Pater Noster per l’anima di Fr. Luca“.

Dalle notizie riportate in documenti dell’Archivio Diocesano di Pienza e nelle memorie di Vincenzo Vannucci, cronista pientino si hanno informazioni su alcuni degli abitanti dell’eremo.

Nel 1576 vi dimorava come romito, Francesco Neri da Sarteano che aveva in custodia una piccola cappella situata sull’altipiano sopra il Romitorio, dove si trovava un’immagine della Madonna molto venerata dalla popolazione locale.

Si legge nella cronaca di Vincenzo Vannucci:

“Nel 1609 si mise dal rettore e santesi per servitù di S. Caterina un romito Veneziano, come esso affermava di patria Trevisano che in breve con scusa di andare in montagna per servizio del luogo, attaccò l’asino, ne’ più si vide“.

Il 18 ottobre 1753 il vescovo Francesco Maria Piccolomini concesse la facoltà di dimorare nel Romitorio a Fra’ Giovanni Ballarini da Contignano.

Fino a qualche anno fa il Romitorio, adibito a un uso improprio e riempito di buona parte di rifiuti, non era più visitabile, ma dal 1996, grazie alla ripulitura e al ripristino fatti dalla famiglia Moricciani, è stato restituito alla godibilità dei pientini e dei numerosi turisti.

Aspetto

Vi si accede da una ripida scala a metà della quale si trova una piccola cappella dove sulla parete di fondo si trova un rilievo forse del XV secolo raffigurante la Madonna del latte il cui culto, legato al tema della fertilità, risale probabilmente a tempi molto antichi.

Vi si recavano le mamme di Pienza per incrementare la propria produzione di latte, nonché le giovani spose per chiedere la grazia di un figlio. Un particolare curioso, la mano della Madonna presenta sei dita.

Continuando a scendere si nota sulla sinistra l’imponente formazione rocciosa fessurata entro cui si trova l’eremo.

Nell’ambiente a destra dell’accesso si trovano evidenti segni di adattamento a uso antropico, nicchie, canaletta di scolo per le acque, tracce di combustione.

Sul fronte si trovano alcune sculture: richiamano alla mente le decorazioni dei portali della vicina abbazia, cui sono stilisticamente affini, probabilmente coeve e forse opera dello stesso artista.

L’ingresso all’eremo è costituito dall’adattamento di una fessura naturale, vi si trovano resti di decorazioni.

Interno

Il primo ambiente è costituito da un ampio vano adibito a chiesa, vi si osservano tracce di decorazione a fresco, in particolare su quella che era la parete d’altare.

Sopravvive una bella testa muliebre, dalle fattezze ancora trecentesche; probabilmente raffigura Santa Caterina d’Alessandria, cui era dedicato forse l’eremo.

Al centro della parete d’altare si nota una nicchia, forse un tempo conteneva una statua, sopra è scolpita una croce patente.

Al lato opposto alla parete d’altare si accede a un vano comunicante a destra con l’esterno, a sinistra prosegue con un breve corridoio voltato a, botte, non se ne è completata l’esplorazione.

Da una porta a destra della parete d’altare si accede a una serie di vani con finestre che guardano la Val d’Orcia.

Qui si trova il maggior numero di sculture, quasi tutte ad altorilievo.

Tra esse si notano la statua di un frate con a fianco due teste, una testa di Cristo, i resti di quattro figure quasi a tutto tondo, di cui almeno due femminili, avvolte in lunghe vesti, che dovevano affiancare, come si legge nel Mannucci, un Cristo alla colonna, ormai del tutto scomparso.

Sotto una nicchia si trova una sirena bicaudata simile a quella scolpita sull’architrave della vicina Pieve di Corsignano: era un simbolo di fertilità.

La datazione delle sculture rupestri è di difficile definizione probabilmente risalgono al XIV-XV secolo.

Si può uscire di nuovo all’esterno per un passaggio adiacente a una sepoltura, probabilmente aperto in epoca più tarda

Il Romitorio è proprietà privata, vi si può accedere solo con l’autorizzazione del proprietario Carlo Moricciani.

Nota

Testi e foto di Pierluigi Capotondi e Silvio Sorcini.

Nota di ringraziamento

Si ringrazia l’amico Cristiano Ciacci, preziosa guida del territorio.

Si ringrazia il gentilissimo proprietario dell’eremo, signor Carlo Moricciani per aver autorizzato la pubblicazione delle foto e per le interessanti spiegazioni fornite.

Fonti documentative

Spiegazioni in loco del gentilissimo signor Morricciani

Cristina Felici – Pienza – in Carta archeologica della provincia di Siena Direzione scientifica di Riccardo Francovich, Volume VI, pp. 69-70

Mappa

Link alle coordinate: 43.07897275828899, 11.671298109207907