Cenni Storici

Le origini precise della chiesa non sono note, però risalgono quasi sicuramente al periodo bizantino, infatti seppur il borgo sia stimato di origini longobarde, si può tranquillamente affermare che da un primo insediamento bizantino sia poi passato alla dominazione successiva.

Questo si può affermare poiché la titolazione della chiesa a Sant’Andrea ha una tipica connotazione Bizantina; certo questa ipotesi non si può attribuire a tutte le chiese con tale titolazione ma questa presenta tutte le caratteristiche tipiche di quella popolazione, infatti Sant’Andrea Apostolo, martire e poi santo, era il protettore della chiesa d’Oriente; si tratta di un culto molto antico di origine greca, diffuso in occidente dai milites limitanei bizantini antilongobardi, che erano soliti costruire torri di difesa negli avamposti in cui si erano appena insediati, includenti una cappella, spesso dedicata proprio a Sant’Andrea Apostolo, loro santo protettore e fondatore della chiesa di Costantinopoli.

Sappiamo che Città di Castello era un insediamento bizantino, fino a che i Longobardi non se ne sono impossessati; per di più il culto di Sant’Andrea è il culto dei pescatori, dei barcaioli e in genere si trova in rapporto con le acque delle fonti dei torrenti, dei fiumi e dei laghi.

E mai posto fu più appropriato di questo per la presenza del Tevere navigabile, dei numerosi affluenti che convogliavano in questa valle e per la presenza di guadi con barche e presenza di acquitrini.

Gli attributi iconografici sono proprio gli arnesi da pesca e la croce decussata, simbolo del martirio avvenuto a Patrasso, in Grecia, il 30 novembre di un anno attorno al 60 d.C. sotto l’Imperatore Nerone.

Non deve quindi meravigliare l’alternanza Bizantini- Longobardi in quanto ci troviamo in una zona di contatto fra le due etnie, infatti si è stabilito che l’individuazione del limes tra Longobardi e Bizantini andava da Citerna a Caprese Michelangelo e questo si legge nel territorio attraverso la presenza di chiese a coppie, una di origine longobarda e l’altra bizantina, nei vari nuclei abitati che si trovano tra le due località menzionate.

Anche qui a Celle troviamo questo intercalare di dominazioni, infatti accanto alla dedicazione bizantina di Sant’Andrea si trova poco distante e oramai diruta una chiesa dedicata a Sant’Angelo di chiara matrice longobarda, a testimoniare l’alternanza delle due dominazioni.

Il castello di Celle, insieme a molti altri, costituiva uno dei baluardi difensivi della Città.

In origine, la chiesa di Sant’Andrea di Celle era soggetta alla Pieve di Sant’Antimo, come si trova scritto nella visita pastorale del vescovo Matteo, avvenuta intorno al 1229, e a Sant’Antimo erano soggette pure le altre due chiese di San Giacomo e Sant’Antonio di Celle.

Solo nel tardo medioevo, il titolo di Pieve passò da San Paterniano di Cagnano a Sant’Andrea di Celle, pur conservando, l’arciprete di Cagnano, il titolo e il diritto di amministrare il battesimo anche nella sua chiesa.

Con questa operazione a Sant’Andrea passarono le chiese di Santa Lucia di Arcalena, Sant’Angelo di Agello, San Bartolomeo di Pisciano degli Astucci, Sant’Agnese di Rovigliano, San Tommaso di Fonte Maggiore, Santo Stefano di Nove o Pezzana, San Biagio di Colle, San Leo di Biturita, Sant’Angelo di Cololfo, San Pietro di Prato e San Pietro di Forognone.

A queste, in seguito si aggiunsero le chiese dipendenti dalla soppressa pieve di Santa Maria di Teverina, ridotta a “beneficio raccomandato“, affidato al parroco di Nuvole; queste chiese (in tutto 11) furono spartite tra la pieve di Uppiano e quella di Celle.

La pieve di Celle ben presto superò per importanza e prestigio l’antica pieve di Cagnano e gli arcipreti che vi si alternarono furono affidati a questa sede tramite l’indicazione del potente di turno che ne vantasse un diritto di patronato.

Dallo stato delle anime del 1827 della pieve di Sant’Andrea di Celle si ricava che abitavano nel territorio della parrocchia arcipretale 201 persone.

Negli atti della visita pastorale del 1872 del vescovo Moreschi sappiamo che il Visitatore trovò l’arciprete che gestiva una parrocchia di 300 individui e la parrocchia era di libera collazione e che lo stesso deteneva la pieve fin dal 18 maggio 1855 dopo essere stato parroco di San Martin d’Upò e di Nuvole.

Nella chiesa trovò tre altari ciascuno fornito di relativo quadro in tela: il primo rappresentante San Giacomo, San Cristoforo e la Concezione; il secondo Maria Santissima del Rosario e San Domenico; il terzo San Biagio, San Michele Arcangelo e la Madonna.

Nel 1924 la chiesa che era in cattivo stato fu restaurata a spese dell’arciprete Ghigi che spese trentamila lire per rifare quasi ex novo l’edificio.

Nel 1919 la canonica, “disgiunta di circa cinquanta metri dalla chiesa“, risultava “in cattivo stato“, specie dopo il terremoto, dichiarata inagibile dal Genio civile.

Dopo anni di vacanza, in cui fu retta da economi spirituali, la parrocchia fu soppressa nel 1986 e il suo territorio unito alla parrocchia di San Bartolomeo degli Astucci.

L’antica campana appartenente alla confraternita del Santissimo Sacramento e Santo Rosario fu portata da Celle presso la chiesa di San Bartolomeo degli Astucci e installata nel campanile nel 1980; la campana, di Kg. 110, porta la data del 1347 con la dedica:

“Mentem sanctam spontaneam honorem Deo Patriae Liberationem Dominicus de Eugubio me fecit MCCCXLVII“.

Nel territorio di Celle insistevano altre chiese nello specifico: San Pietro di Celle, Sant’Angelo di Celle oltre alla chiesa di Sant’Anna nei pressi di Celle.

Dalla disposizione planimetrica delle tre costruzioni emerge un aspetto curioso, nel vedere gli edifici disposti a formare un triangolo equilatero, seppure di dimensioni non perfettamente regolari.

La distanza fra le chiese è di circa 400 metri e il lato superiore del triangolo segue l’orientamento est-ovest.

La chiesa di San Pietro, situata più ad est rispetto alle altre, è orientata secondo l’altezza relativa al vertice che occupa, corrispondente alla direzione del solstizio d’estate, mentre l’ultimo tratto della strada che da Sant’ Anna conduce a Celle segue la direttrice mediana del vertice occidentale.

Dei tre edifici diruti restano solo alcune pareti, ad eccezione di Sant’Anna, che conserva le pareti perimetrali ove erano visibili fino a qualche anno fa tracce di affreschi all’interno, ma priva di copertura.

Aspetto esterno

La chiesa sorge nella parte inferiore del borgo a ridosso delle mura che si affacciano sulla valle; presenta una struttura anomala con un campanile a squadra posizionato ad est in una parete laterale.

Non ha una vera facciata in quanto l’apertura che permette l’ingresso alla chiesa è posizionata lungo una parete.

La luce interna è garantita da finestre nella parete della porta e in quella opposta.

Interno

Anche l’interno è anomalo in quanto la porta è allineata ad una cappella con una statua della Vergine e che ad oggi è perpendicolare all’odierna navata ed è diventata un transetto.

L’attuale navata è perpendicolare all’ingresso e si sviluppa tutta alla sinistra dove è presente l’altare posizionato su una pedana.

Sopra l’altare, posizionato in maniera pre-conciliare, oltre ad una struttura intarsiata in legno contenente il ciborio, c’è una tela con San Florido affiancato da Sant’Antonio abate e San Donnino; a sinistra un quadro della Vergine con il Bambino in braccio icona delle due Confraternite del SS. Sacramento e della Madonna del Rosario.

Sempre a sinistra la statua di San Vincenzo Ferrer e un Crocefisso; un altro Crocefisso è alla destra.

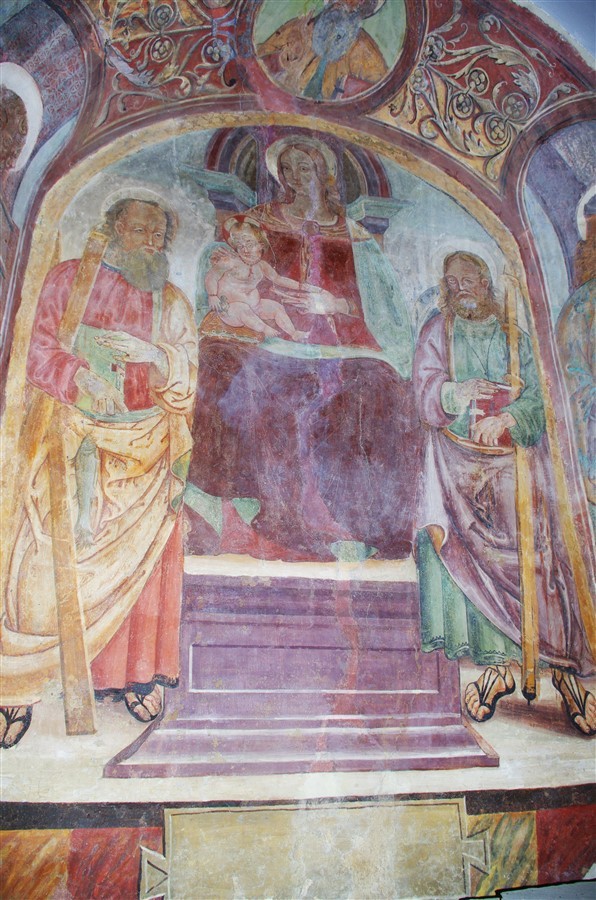

La cosa più interessante di questa chiesa è nella nicchia posizionata nella parete opposta all’altare dove compare un affresco attribuito alla scuola del Signorelli in cui è rappresentata la Vergine in trono con il Bambino tra Sant’Andrea a sinistra (di chi osserva) e San Giacomo Maggiore; il Bambino indossa una collana di corallo e tiene in mano un uccellino.

Nell’intradosso dell’arco a sinistra San Sebastiano e a destra San Rocco mentre in alto la figura di Dio benedicente.

Questa nicchia doveva decorare un altare nella cui mensa in pietra si legge un’incisione che riporta il nome del committente e la data 1476.

Nella parete che si affaccia sulla piazza è esposta una copia di un affresco che è presente nella chiesa della Padonchia di Monterchi che raffigura San Michele Arcangelo che pesa le anime, anche questo conferma la presenza longobarda lungo questa sponda del Tevere nel corridoio che portava ad Arezzo.

La Confraternita di Celle

Nel verbale di visita pastorale del vescovo Giovanni Muzi del 7 maggio 1827 si scrive che nella Pieve di Sant’Andrea di Celle presso l’altare “a cornu Evangelii” dedicato al Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria si trova istituita la Confraternita del Santissimo Rosario, la quale è tenuta a celebrare la festa del Santissimo Rosario, una messa ogni sabato e dodici messe successivamente alla medesima.

Negli atti della visita pastorale del vescovo Giuseppe Moreschi del 10 giugno 1872, si legge che nella Chiesa arcipretale di Celle fin dal tempo di papa Urbano VIII (1623-1644) esiste la Confraternita del Santissimo Sacramento e della Madonna del Rosario e le trova già fuse in un’unica confraternita, la quale possiede censi, fondi urbani e rustici, tutti amministrati dal priore e dal depositario; all’epoca è priva di costituzioni ma segue le regole stabilite dal Sinodo diocesano e quelle prese con le risoluzioni capitolari.

Il documento più antico attestante l’unificazione delle due confraternite risale al 19 ottobre 1788 ed è un verbale del capitolo.

La Confraternita del Santissimo Sacramento e di Maria Santissima del Rosario di Celle nasce dalla fusione delle due confraternite esistenti nella Pieve: la Confraternita del Santissimo Sacramento eretta all’altare maggiore ed aggregata ad un’arciconfraternita romana il 15 maggio 1629 e la Confraternita della Madonna del Rosario eretta all’altare del Santissimo Rosario il 19 febbraio 1603 ed aggregata ad un’arciconfraternita romana il 5 giugno 1610.

La compagnia, eretta canonicamente, è attiva a tutt’oggi, con il nome di Confraternita di Maria Santissima del Rosario e del Santissimo Sacramento in Celle.

Nel breve fascicolo di risposta al questionario del vescovo Letterio Turchi presentato in occasione della visita pastorale del 1851 da parte dell’arciprete Filippo Bongiani, titolare della Chiesa arcipretale di Sant’Andrea di Celle, si legge che nella parrocchia “ab immemorabile” si trova eretta la Confraternita del Santissimo Rosario, all’epoca priva di utensili, poverissima di terreni e di censi, ma con moltissimi obblighi: una messa ogni sabato, quattordici processioni e benedizioni, un legato di dodici messe dopo la prima domenica di ottobre, trenta messe alla morte di ogni confratello e consorella, la celebrazione della festa del Santissimo Rosario con un triduo di messe; solo pochi soci possedevano veste e cappa; gli ufficiali erano il priore ed il depositario.

Dalla visita pastorale del vescovo Carlo Liviero del 1919 risulta che a Celle fu eretta nel 1890 anche la Pia Unione Sacra Famiglia e nel 1917 la Pia Unione Sacro Cuore.

Vi era inoltre dal 1875 una fraternità di terziari francescani, ancora fiorente nel 1919.

Fonti documentative

https://www.beweb.chiesacattolica.it/enti/ente/252/Confraternita+del+Santissimo+Sacramento+e+Rosario+di+Celle

Elvio Ciferri – Storia di una terra antica: Celle, Vingone, Astucci, Cagnano – 2017

Giovanni Cangi – Monumenti dimenticati. Antiche chiese nel territorio di Celle – in Pagine altotiberine, 28 (2006), pp. 163-168.

Mappa

Link alle coordinate: 43.483207 12.166550