Cenni Storici

La Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria sorge alla sommità del paese di Roccantica, nei pressi dei resti dell’antico castello.

Per le sue dimensioni ridotte (6,27 x 4,83 m) potrebbe essere più correttamente definita una cappella.

L’edificio è documentato fin dal 1343 nel Registrum omnium ecclesiarum diocesis sabinensis, dove è indicata con la dedica a “Sancte Marie et Sancte Catherine“.

Nel XV secolo, la cappella fu acquisita da Armelleo de Bastonis, nominato da Papa Martino V governatore e castellano del borgo sabino.

Armelleo trasformò la cappella in uno spazio intimo, celebrativo del potere della sua famiglia, destinato a ospitare il matrimonio del primogenito Antonio con Lucia Trinci, figlia di Bartolomeo Trinci.

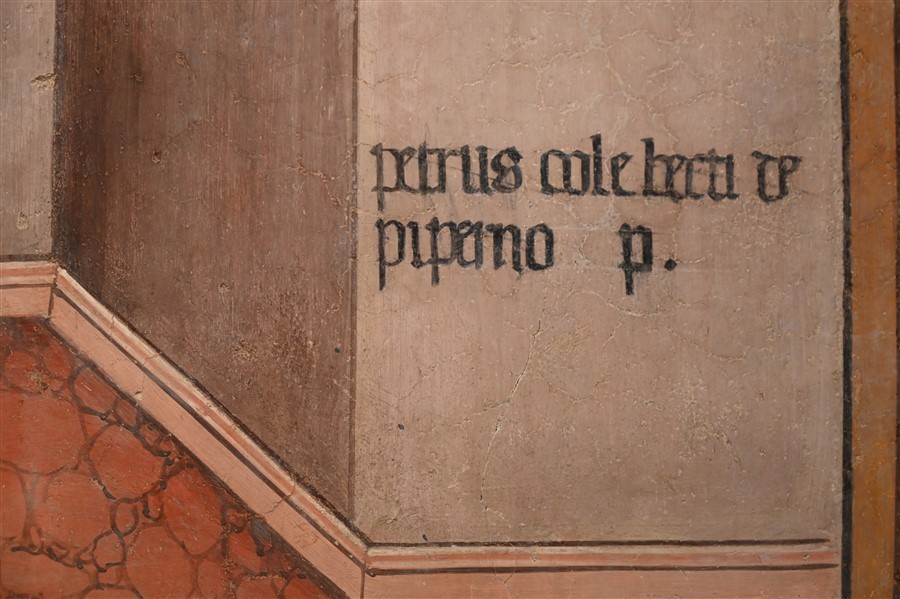

La cappella per l’occasione fu decorata con splendidi affreschi da Pietro Coleberti da Priverno (fino al 1927 si chiamava Piperno, in provincia di Latina), come attestato dalla firma in caratteri gotici, e conclusa nel 1430.

Le nozze si svolsero il 2 gennaio 1432.

La cappella fu per lungo tempo sotto il patronato della famiglia Leonardi.

È solitamente chiusa, già di proprietà privata è stata donata al Comune di Roccantica.

Aspetto esterno

Si presenta disadorno, privo di una vera e propria facciata, la porta, di aspetto lineare e sormontata da un timpano è posta sulla parete di nord est, a sinistra è posto un campaniletto a vela, realizzato in laterizio, probabilmente in epoca più tarda; sulla parete sud ovest si apre un oculo circolare.

Interno

Il piccolo ambiente, ad aula unica, presenta copertura a capanna con travatura in legno.

Davanti all’ingresso si ammira la parete sud ovest, interamente affrescata.

Al registro superiore si trova un’Annunciazione, a sinistra dell’oculo è l’angelo annunziante, a destra la Madonna annunciata, in alto Dio Padre benedicente tra angeli. Ai lati della scana sono affrescati due stemmi di Armelleo de Bastonis.

Sotto la Madonna annunciata si legge la scritta:

[HOC OPUS FEC]IT MAGNIFIC(US) ET EXISTIMABILIS DO(MINUS)ARMELLE(US)DE BASTONIS DE ESCULO EX MAXI / SUB AN(N)O DO(MINI) M CCCC XXX DIE I JUNII, PONTIFICAT(US) DO(MINI) MARTINI P(A)P(AE) V AN(N)O P(ONTIFICATUS) XIII.

Nel registro mediano sono affrescate storie della vita di santa Caterina d’Alessandria.

Il ciclo, che poi prosegue anche nelle altre pareti, è incompleto, nel corso degli anni alcuni affreschi si sono rovinati irreparabilmente, ma la parete sud ovest è conservata abbastanza bene e dà un’idea di come dovesse essere l’edificio quando ebbe luogo la cerimonia nuziale e negli anni e nei secoli successivi.

Il recente restauro degli affreschi a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti valorizza questo gioiello sabino che solo pochi anni fa era a rischio sopravvivenza.

È la prima rappresentazione figurata della pia leggenda, che precede di molti anni la trascrizione a opera del vescovo Pietro de Natalibus nel suo Catalogus Sanctorum del 1493.

L’autore degli affreschi, Pietro Coleberti è un pittore tardogotico, usa gli stilemi tipici dell’epoca, ha una notevole freschezza di tratto.

Accanto a Coleberti lavorò un ragazzo, Jacopo, che poi dipinse in Sabina, tra l’altro a San Pietro a Muricento, fuori Montebuono, facendosi chiamare Jacopo da Roccantica.

Il pittore si mostra ampiamente partecipe di quella cultura tardogotica di accezione umbro-marchigiana tra i maggiori esponenti della quale è l’eugubino Ottaviano Nelli.

È probabile che proprio accanto a Ottaviano Nelli abbia lavorato nella decorazione di Palazzo Trinci a Foligno e che la committenza degli affreschi di Roccantica sia stata favorita da Corrado Trinci, zio della sposa Lucia.

Il ciclo in questa chiesa è l’unica opera firmata dal Coleberti, cui va attribuito un affresco frammentario rappresentante la Traslazione della Santa Casa, proveniente dal chiostro della chiesa di San Francesco a Gubbio, oggi staccato e conservato nella attigua sala capitolare.

Sempre su basi stilistiche si possono inoltre ascrivere al Coleberti un altro affresco frammentario, situato nella chiesa di San Benedetto a Priverno, rappresentante un’Annunciazione esemplata su quella di Roccantica; una Vergine con il Bambino tra un santo vescovo e san Pietro affrescata nella lunetta sopra la porta maggiore della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Sermoneta; infine, dubitativamente, un’altra opera molto frammentaria e quasi illeggibile rappresentante una delle prove di martirio subite da Sant’Eleuterio, nella cripta della chiesa cattedrale di San Clemente a Velletri.

Il ciclo è caratterizzato una piacevole freschezza narrativa nell’affrontare la trattazione delle storie, tratte dalla Legenda aurea di Jacopo da Varagine, nei termini di un linguaggio figurativo da favola popolaresca.

Partendo da sinistra, nel primo riquadro è la Disputa di santa Caterina con i filosofi.

Nella didascalia si legge: QUA(N)DO B(EA)TA K(A)THERINA DISPUTAO COLLI FILOSOFI LIQUALI CONVERTUTI FORO ALLA FEDE DI CHRISTO.

La Santa, da poco convertita al cristianesimo, espone le sue argomentazioni sulla fede ai filosofi pagani convertendoli alla fede di Cristo.

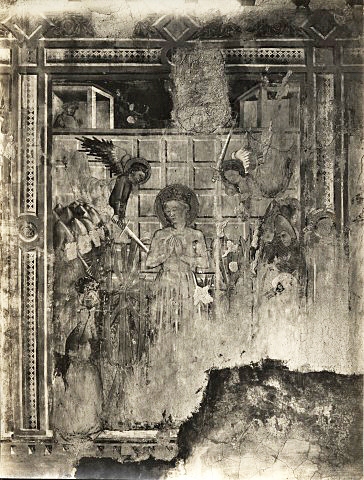

Il pannello successivo mostra le scene dello Sposalizio Mistico e della Flagellazione di santa Caterina.

Vi si legge la scritta:

Q(UA)NDO (CHRISTO) SPOSAO B(EA)TA KATERINA INDLA CACERA; QUA(N)DO B(EA)TA K(A)THERINA DALLI CARCEAIJ FU FRUSTATA.

La scena delle nozze si svolge dietro le sbarre della cella, contrariamente alla più tradizionale iconografia in cui è il Bambin Gesù a porgere l’anello, qui c’è il Cristo adulto che infila l’anello nuziale al dito di Caterina.

In alto, da una finestra l’imperatore Massenzio e la moglie Faustina assistono alla scena.

A fianco la cruda scena della fustigazione: la santa, legata alla colonna, è frustata sul seno denudato dai suoi carcerieri, raffigurati come mori dai tratti caricaturali.

La terza scena mostra Santa Caterina d’Alessandria che riceve in cella l’imperatrice e Porfirio, convertendoli al cristianesimo.

Nella didascalia si legge: QUA(N)DO VENE LA IMPERATRICE CO PORFIRIO ALLA CARCERA ET ALLA FEDE DE XPO (CHRISTO) FORO CONVERTUTI.

Emblematiche le tre dita aperte della santa a simboleggiare il mistero della Trinità.

All’esterno si trova una sentinella addormentata; sulla mensola che, in alto, collega le due torri, v’è un merlo nero.

Sulla torre di sinistra, in basso, si legge la firma del pittore:

PETRUS COLEBERTI DE / PIPERNUS P(INXIT).

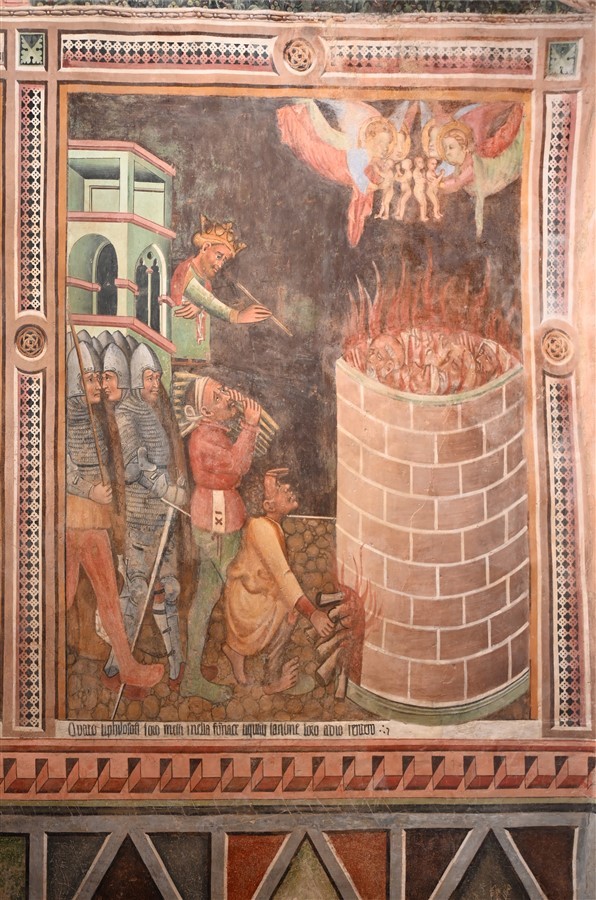

La quarta e ultima scena raffigura il Martirio dei filosofi.

Vi si legge la scritta:

QUANDO LIPHILOSOPHI FORO MESSI INDLA FU(R)NACE LIQUALI LANIME LORO ADIO RENDERO.

Gli aguzzini inseriscono legna nella fornace ove ardono i filosofi, in alto a sinistra l’imperatore, con aria di evidente soddisfazione assiste alla truculenta scena, a destra quattro angeli raccolgono le anime degli sventurati.

Il registro inferiore è ornato da specchiature geometriche su cui sono incisi numerosi interessanti graffiti.

Gli affreschi della parete nord ovest sono in peggiore stato di conservazione: le didascalie in basso e la terza scena sono completamente perse.

Qui prosegue la serie delle storie della santa, nel primo riquadro Santa Caterina rivela all’imperatore l’aiuto divino.

La Santa, con le mani legate dietro la schiena e a torso nudo è condotta da un aguzzino innanzi all’imperatore, che, evidentemente, non si lascia intenerire dal suo racconto e la fronteggia minaccioso con la spada sguainata.

La scena seguente raffigura la Prova delle ruote.

Mostra la santa, a torso nudo e con la corona in testa sottoposta a tortura con una macchina formata da ruote munite di uncini e lame; due angeli la salvano danneggiando le ruote, in alto sul balcone, l’imperatore osserva allibito.

In una foto della prima metà del secolo scorso (archivio Zeri) si scorge ancora la seconda ruota e sono visibili gli armigeri nella parte destra.

L’ultima scena, come già detto, è ora completamente persa, ma ci è di prezioso aiuto ancora l’archivio Zeri, in cui si trova una vecchia foto ove si intuisce a malapena il Martirio e decapitazione dell’imperatrice Faustina.

Sulla parete nord est, da cui si accede alla chiesa, al registro superiore si trova un’Incoronazione della Vergine, con la madre e il figlio assisi in trono tra angeli musicanti tra angeli.

Ai lati della scana sono affrescati due stemmi di Armelleo de Bastonis.

In questa parete si conclude il ciclo delle storie della Santa d’Alessandria con il Martirio di Santa Caterina e sepoltura nel monte Sinai.

La Santa è crudamente raffigurata con il collo reciso e la testa che rotola, mostra ancora le mani giunte in preghiera, è sostenuta da tre angeli, gli stessi che, in alto a destra, la collocano nel sarcofago, poi sarà sepolta sul monte Sinai.

Dopo la porta, sempre al registro mediano, sono raffigurati i Santi Sebastiano, Antonio abate, Giacomo Maggiore, Leonardo e Michele Arcangelo; la figura di San Leonardo la si intuisce a malapena, è quasi completamente persa.

Al registro inferiore sono affrescate le solite specchiature, ma, appena dopo la porta, sotto i santi precedentemente descritti, sono raffigurati Giuliano l’Ospitaliere, Francesco d’Assisi e Caterina d’Alessandria.

La prima figura, il Santo con la spada, era in passato stato erroneamente interpretato come San Paolo, ma, al di là dell’abbigliamento incongruo, toglie ogni dubbio in merito all’identificazione la presenza, incastonate sulla lama, delle teste dei suoi genitori, da lui uccisi per errore, credendo fossero la moglie con l’amante.

L’affresco, realizzato sopra le specchiature, è di altra mano e di qualche decennio più tardo.

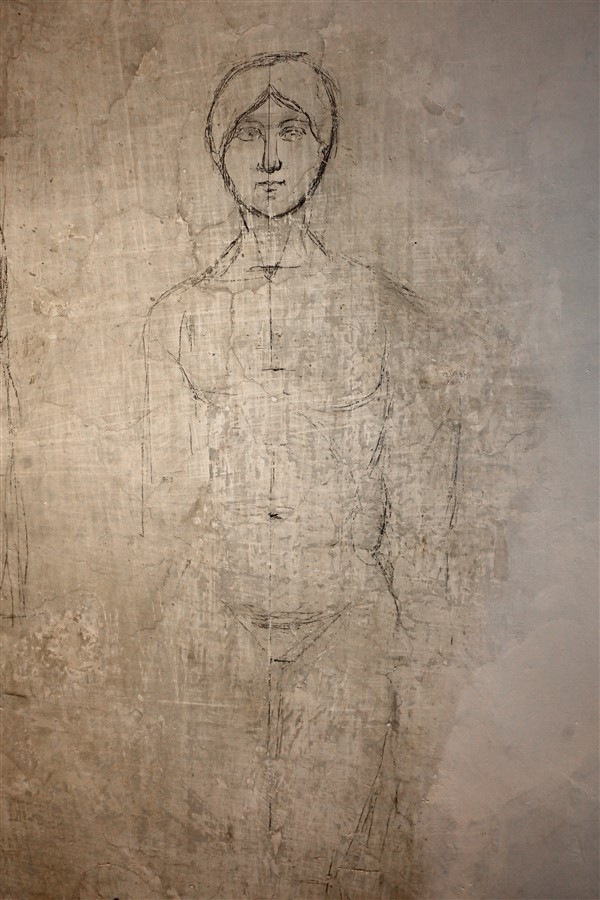

Anche la parete d’altare conteneva un affresco di Pietro Coleberti, facente parte del ciclo di Santa Caterina, forse v’era un’immagine della Santa a figura intera o forse una scena della sua conversione al cristianesimo, non lo si saprà mai; ne rimane, in alto, un esiguo lacerto, con decorazioni e un frammento di stemma, che potrebbe essere riferito a papa Martino V.

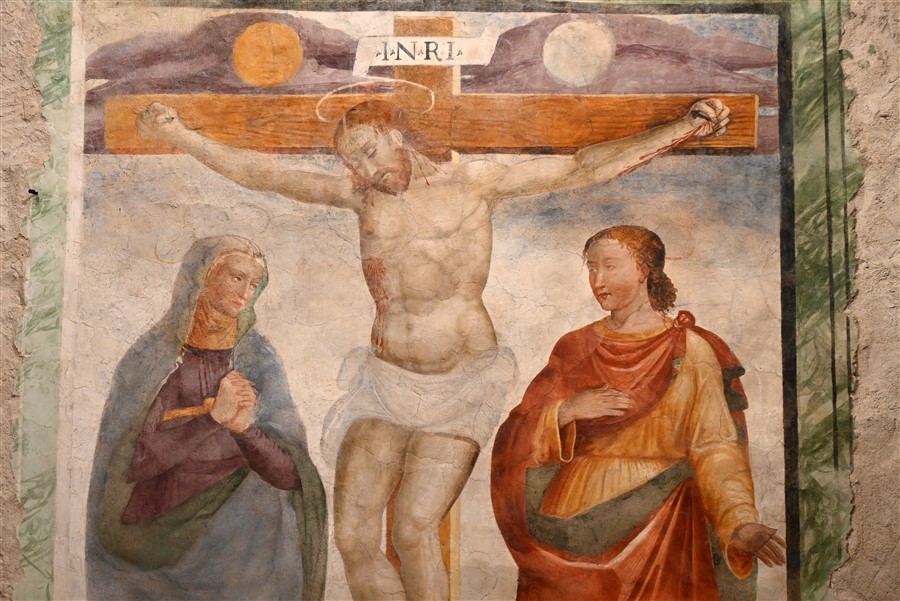

Vi è ora affrescata una Crocifissione con dolenti, probabilmente eseguita in ossequio ai dettami della controriforma.

In basso a destra si scorge il barbuto anziano committente, ritratto inginocchiato e di più piccole dimensioni, come d’uso.

Sotto la mensa d’altare è stata letta l’iscrizione:

AN(N)O D(OMI)NI MDLXXVII.

L’opera è di un ignoto cinquecentesco che segue lo stile dei Torresani.

La parete d’altare è stata evidentemente realizzata susseguentemente all’acquisizione della proprietà della chiesa da parte di Armelleo de Bastonis, originariamente il piccolo ambiente terminava con un’abside curvilinea, tuttora esistente e accessibile al retro della parete d’altare.

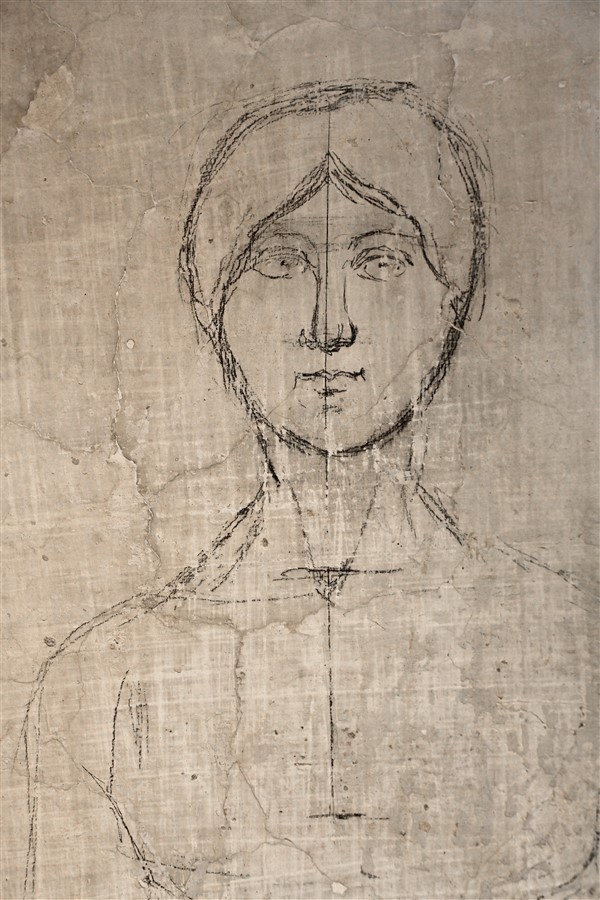

Vi sono conservati alcuni pannelli e vi si scorge un disegno, forse preparatorio di un affresco mai eseguito.

Fonti documentative

Achille Bertini Calosso – Un affresco di Pietro Coleberti a Gubbio – in Rivista dell’Istituto di architettura e st. d. arte, I (1952), pp. 298-309.

Giuseppe Cassio (a cura di) – Pietro Coleberti e il ciclo pittorico di Santa Caterina a Roccantica – Roma 2023

https://fondoambiente.it/luoghi/oratorio-santa-caterina

Da vedere nella zona

Cantalupo

Chiesa di San Biagio

Casperia

Chiesa della Madonna della Neve – Paranzano

Chiesa e convento di Santa Maria in Legarano

Configni

Castello di Configni

Chiesa di San Sebastiano

Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo

Cottanello

Castiglione in Sabina

Eremo di San Cataldo

Villa Romana

Lugnola

Castello di Lùgnola

Chiesa di San Cassiano

Montasola

Castello di Montasola

Roccantica

Eremo di San Leonardo

Torri in Sabina

Chiesa di Santa Maria della Lode a Vescovìo

Castello di Rocchette

Castello di Rocchettine

Vacone

Castello di Vacone

Mappa

Link alle coordinate: 42.32083284114071, 12.693791035831005